我保存的一则,犹太人伪装自己受害的博客被删除了,写这个博客的博主他在网上的所有博文都被删除了

犹太人说的最多的,就是自己在二战期间被德国的纳粹党杀害了600万人口

但我曾在微博里经过简单的论证,认为当时德国的纳粹不可能杀害这么多犹太人

首先,当时德国根本没有那么多石油进行尸体的焚烧而处理600万具尸体

其次,当时德国也不可能有那么多遍布德国境内外的焚尸炉,进行那么多具至少几百万尸体的焚烧

假设焚烧一具尸体的时间是20分钟,一小时一个焚烧炉就可以焚烧3具尸体https://ytilauxes.blogspot.com/2017/08/2017861156.html

一个焚烧场至少20个炉子,20个炉子1小时就可以焚烧60具尸体

一天满打满算工作12小时,去掉准备工作2小时,实际焚烧10小时,一个焚烧场20个炉子就可以最多焚烧600具尸体

600万人口,假如只在一个焚烧场焚烧,就需要焚烧1000天

假设德国境内境外不止20个焚烧场,即便如此,600万具尸体,也需要50天才能烧完

以上是烧完600万具尸体所需要的焚烧炉的数据,即,一个有20个炉子每天烧10小时的焚烧场,至少需要20个这样规模的焚烧场,才能在近2个月的时间里,把600万具尸体烧完

其次,烧掉600万具尸体,需要更多的人手

第一是把大活人押运到焚烧场。一辆卡车可以押运最多20多人,就算21人,平均每3个犹太人由一名纳粹军官负责押运,那么21个犹太人,就需要另外7名纳粹军官,再加上司机,副驾驶,一辆卡车可以载运21名犹太人,最多10名纳粹军官

把活人押运到刑场,再由纳粹军官把活的犹太人开枪杀掉,这时开枪的活动可由前面负责押运的纳粹军官来完成

这样算下来,押运20名犹太人需要10名纳粹军官,则完全押运600万犹太人需要300万纳粹军官

犹太人死后,1名犹太人又需要至少2名纳粹军官把他们运送至焚烧场。600万犹太人尸体就需要1200万纳粹军官。除了前面负责押运的纳粹军官,又另外需要900万军官

犹太人被烧掉以后,还需要至少1名纳粹军官处理犹太人骨灰

二战的时候,德国上战场的军民人数是1700万左右,还没打仗仅仅烧尸体就需要那么多人,所以正确的结论就是,压根没有600万犹太人被杀死

2019年6月29日星期六

2019年6月25日星期二

2019年6月25日,下午15点07分。习近平在全国开展扫黑打黑运动,而之前对付黑社会是薄熙来在重庆的工作

习近平在全国开展扫黑打黑运动,而之前对付黑社会是薄熙来在重庆的工作。薄熙来的扫黑打黑已经被学界全面否定。习近平的扫黑打黑运动却一直悄无声息

之所以悄无声息,是因为不管中央提出什么对付黑社会的口号,一定会得到来自地方的全面抵制

抵制的原因只有一个,黑社会是政府官权力的民营化

地方政府不会因中央提出了一个什么口号,而对付自己的左右手

政治的本质是暴力,从新闻播出的各国运动来看,政府就是可以操纵暴力机关的部门,黑社会的功用,就是政府不直接出面使用暴力手段,而让自己的民营化部门,黑社会,来代表政府部门使用暴力手段

习近平的打黑就像一场笑话,地方政府阳奉阴违,只在中央督察组来到地方检查工作期间,不过是在大街小巷挂满了写着扫黑打黑标语的横幅,就算是应付中央提出的工作和来自中央的检查了

之所以悄无声息,是因为不管中央提出什么对付黑社会的口号,一定会得到来自地方的全面抵制

抵制的原因只有一个,黑社会是政府官权力的民营化

地方政府不会因中央提出了一个什么口号,而对付自己的左右手

政治的本质是暴力,从新闻播出的各国运动来看,政府就是可以操纵暴力机关的部门,黑社会的功用,就是政府不直接出面使用暴力手段,而让自己的民营化部门,黑社会,来代表政府部门使用暴力手段

习近平的打黑就像一场笑话,地方政府阳奉阴违,只在中央督察组来到地方检查工作期间,不过是在大街小巷挂满了写着扫黑打黑标语的横幅,就算是应付中央提出的工作和来自中央的检查了

2019年6月17日星期一

2019年6月17日,上午8点43分。这些年的特点

统治中国的,正如我一直强调的那样,并非来自全国各地,由地方升任北京的人员,而是,血统是外籍,并且原来就一直定居北京的外来人员,这些人确切得说是外国人,再加上一个多世纪的资本运作等,他们的财富也全都转移到了国外,并且他们的国籍也全都转换为外籍

所以表面上,在中国,有一个所谓的中国政府

实际上,中国政府的成员构成却全都是外国人

在过去,明显的分界线是2008年,这个外国人组成的政府并不富裕,但后来,这个外国人组成的政府却越来越有钱

自从2008年筹办组建了奥运会以来

外国人组成的中国政府,在中国境内的工作重心,就是一年接着一年的举行各种,世界级的盛会(奥运会,世博会,G20峰会,进博会,世园会,世界文明大会。。。),而这些盛会的参会人员,都是来自组成中国政府的那些外国人他们的母国

也就是说,这些外国人把他们母国的其他成员邀请到中国来,举办各种会议,在会议中,这些外国人共同商议接下来该如何运作经济以及管理社会,这种运作和管理包括中国

中国的现实情形,跟清朝末期清政府签订了无数条约没什么两样

中国国内的市场全都被国外企业瓜分,而瓜分这些市场的企业背后的管理人,就是组成中国政府的外国人

外国的事就是中国的事,比如典型的美国的事就是中国的事,中国的官媒经常报道美国的境内是否治安良好等文章就是例证

这个外国人组成的中国政府是最有钱的政府,除了把这些外国人母国的企业招呼到中国境内来经营以外,这个政府另外热衷的事情就是不断得举办盛会,除此,这个外国人组成的政府,什么也不管,没有向民众提供良好的治理比如社会治安,没有提供医疗养老教育的服务,什么都没有

所以表面上,在中国,有一个所谓的中国政府

实际上,中国政府的成员构成却全都是外国人

在过去,明显的分界线是2008年,这个外国人组成的政府并不富裕,但后来,这个外国人组成的政府却越来越有钱

自从2008年筹办组建了奥运会以来

外国人组成的中国政府,在中国境内的工作重心,就是一年接着一年的举行各种,世界级的盛会(奥运会,世博会,G20峰会,进博会,世园会,世界文明大会。。。),而这些盛会的参会人员,都是来自组成中国政府的那些外国人他们的母国

也就是说,这些外国人把他们母国的其他成员邀请到中国来,举办各种会议,在会议中,这些外国人共同商议接下来该如何运作经济以及管理社会,这种运作和管理包括中国

中国的现实情形,跟清朝末期清政府签订了无数条约没什么两样

中国国内的市场全都被国外企业瓜分,而瓜分这些市场的企业背后的管理人,就是组成中国政府的外国人

外国的事就是中国的事,比如典型的美国的事就是中国的事,中国的官媒经常报道美国的境内是否治安良好等文章就是例证

这个外国人组成的中国政府是最有钱的政府,除了把这些外国人母国的企业招呼到中国境内来经营以外,这个政府另外热衷的事情就是不断得举办盛会,除此,这个外国人组成的政府,什么也不管,没有向民众提供良好的治理比如社会治安,没有提供医疗养老教育的服务,什么都没有

2019年6月14日星期五

2019年6月14日,下午18点12。让文化见鬼去吧,书摘4

让文化见鬼去吧,书摘1

让文化见鬼去吧,书摘2

让文化见鬼去吧,书摘3

我们可以说,一种充满生机的文化,首先需要的是一种经济体制,它能确保为某个阶段(最好是全体民众)提供适度的保障,我不想把保障与财富乃至舒适相混淆:世上有一些真正的艺术品是由农夫乃至我们称之为奴隶的人创作出来的。其次,我们可以断言,一种充满生机的文化还需要精神上的自由——自由得表达个人感受和渴望,而不用担心遭到横加指责。保障与自由——这些可以说是产生伟大文化的外在条件。但是,仅有外在条件是不够的,没有哪种社会制度——无论是军国主义还是自由主义,是极权主义还是民主主义——能够形成一种本土的艺术风格,除非那种风格广泛地建立在广大民众的自然趣味之上。这是最基本的内在条件,尽管它有外在的方面,即所谓的生机,但它其实是一种个人无法自觉培养的精神上的活力。它源于社会的整合,源于共同需要的满足,源于互相帮助及抱负的一致。

今天全世界都专注于智力方面的知识的传授,它要发展记忆,分析,计算,分类和概括之类的能力。这些能力不是减弱审美感受力,就是压抑审美感受力,而感受力的发展是有形的,包括感觉的敏锐,情感的激发,注意力的集中,沉思默想,想象或理解的统一,通常还包括济慈所说的“消极能力”。

人的平等具有很多意味,但从来不是它字面上的意义。谁都不会相信所有的人在能力或天赋方面是平等的:事实上,他们之间存在着令人乍舌的差异。然而,按照基督教的说法,他们在上帝眼中全是平等的,而自由的首要环节就是肯定普遍人性的存在。如果不是尊重人的权利——换句话说,成为一个人,成为独一无二的实体,一个“游离的人,生而自由的人”的权利——无论建立什么样的政府,追随什么样的生活方式,我们的全部信念还是建立在谬误之上。

2019年5月25日星期六

2019年5月25日,下午17点58分。如果我的家庭成员血缘关系没有造假,那么我算半个宁波人

如果我的家庭成员血缘关系没有造假,那么傅建军就是个彻底的宁波人,而我则有一半的宁波血统

为什么会提及血缘关系造假这个话题,是因为在2013年年初起,我就开始怀疑,跟我生活在一起的我从小到大称呼其为妈妈的人,不是我的亲妈,并且其他亲戚彼此也没有血缘关系

不管我是不是半个宁波人,反正近期我去了一次宁波

这是我第二次去宁波,第一次去宁波,是我怀疑的没有血缘关系的亲人死了,我去宁波参加葬礼

第二次去宁波纯粹就是旅游

虽然去了两次宁波,但宁波留给我什么印象,依然很模糊

实际上我根本没机会在宁波市区逛一圈,也没什么机会去宁波的几个著名景点玩一下。我去的宁波的景点,根本不出名

所以我也谈不出任何观点来,宁波到底是怎样的

唯一有印象的就是,宁波像上海一样,到处都修满了高架桥。我对高架桥的意见就是,这种桥到了使用年限就会坏,届时桥体哪里垮塌都很难说清楚,事后的维修也都很麻烦。一座城市是不应该到处都修高架桥的

但是宁波不同,走到哪里都是高架桥

另一个对宁波的印象是奉化的滕头村。我的高中地理老师是滕头村人。我去宁波被旅行社也带去了滕头村。滕头村是江泽民让这个村子出名的。滕头村的性质很像华西村。虽然我去滕头村时到处都在施工,一副红红火火的样子,但是从很多细节,我观察到,滕头村的财政可能有点捉襟见肘。我预计,滕头村会面临华西村一样的命运,就是整个村子的负债不堪重负,最终只能破产

这次去宁波,是我第一次参加旅行社的活动跟团出游。感觉很不好,游玩的时间太紧张,自由活动的时间不够。想来日后我是不会跟团出去旅游了

为什么会提及血缘关系造假这个话题,是因为在2013年年初起,我就开始怀疑,跟我生活在一起的我从小到大称呼其为妈妈的人,不是我的亲妈,并且其他亲戚彼此也没有血缘关系

不管我是不是半个宁波人,反正近期我去了一次宁波

这是我第二次去宁波,第一次去宁波,是我怀疑的没有血缘关系的亲人死了,我去宁波参加葬礼

第二次去宁波纯粹就是旅游

虽然去了两次宁波,但宁波留给我什么印象,依然很模糊

实际上我根本没机会在宁波市区逛一圈,也没什么机会去宁波的几个著名景点玩一下。我去的宁波的景点,根本不出名

所以我也谈不出任何观点来,宁波到底是怎样的

唯一有印象的就是,宁波像上海一样,到处都修满了高架桥。我对高架桥的意见就是,这种桥到了使用年限就会坏,届时桥体哪里垮塌都很难说清楚,事后的维修也都很麻烦。一座城市是不应该到处都修高架桥的

但是宁波不同,走到哪里都是高架桥

另一个对宁波的印象是奉化的滕头村。我的高中地理老师是滕头村人。我去宁波被旅行社也带去了滕头村。滕头村是江泽民让这个村子出名的。滕头村的性质很像华西村。虽然我去滕头村时到处都在施工,一副红红火火的样子,但是从很多细节,我观察到,滕头村的财政可能有点捉襟见肘。我预计,滕头村会面临华西村一样的命运,就是整个村子的负债不堪重负,最终只能破产

这次去宁波,是我第一次参加旅行社的活动跟团出游。感觉很不好,游玩的时间太紧张,自由活动的时间不够。想来日后我是不会跟团出去旅游了

2019年5月22日星期三

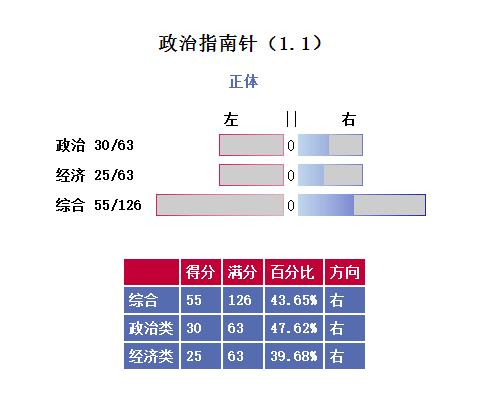

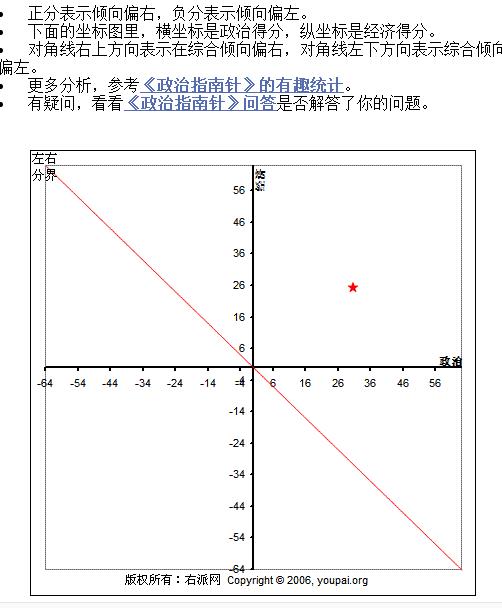

2019年5月22日。下午13点30分。左右派测试,我又做了一次,文化得分还是零

这两个http://zuobiao.me/ http://youpai.org/compass/ 辨别左右派的测试,一直挂在互联网上,前前后后我做了很多次

结果都是差不多的

很多次关于文化的得分都是零,比如其中很多问题,涉及到跟“家人”某些行为的冲突,但这么多年来,我依然没有改变自己的想法

曾经(2016年11月)我的经济坐标向左移动了一些,但最近我又恢复到了偏右的坐标

结果都是差不多的

很多次关于文化的得分都是零,比如其中很多问题,涉及到跟“家人”某些行为的冲突,但这么多年来,我依然没有改变自己的想法

曾经(2016年11月)我的经济坐标向左移动了一些,但最近我又恢复到了偏右的坐标

2019年5月13日星期一

2019年5月13日,下午16点49分。让文化见鬼去吧,书摘3

让文化见鬼去吧,书摘1

让文化见鬼去吧,书摘2

堕落的征兆,正如一个国家在艺术中所暴露出来的那样,乃是冷漠,浮夸和奴隶状态。冷漠就是欣赏的缺席:在工业时代,这是对艺术的一般态度。

冷漠是地方的流行病。这种疾病已经在我们整个文明当中四处蔓延,是一种生命力减弱的征兆。感受力变得迟钝,一般人不再喜欢触碰人生的锋芒,不再喜欢新奇的想象和新鲜独特的感觉。他宁愿带着烦闷厌倦,愤世嫉俗的盔甲去面对生活,把放浪形骸当作坚硬的盾牌来抵挡绝望。如果有钱,他可以肆意享乐;如果没钱,他可以一头扎进廉价,虚假的好莱坞世界,画饼充饥,享受富裕生活的光彩;或者孤注一掷,拿所剩无几的那点先令去赌球,指望某一天能够放开手脚任意挥霍

正因为艺术史这样一种个体性的创造活动,完美的创造需要以自由做保障——心灵的自由和身体的自由。它经常会遭到以下观点的反对:有些最伟大的艺术作品是在危难之际创造出来的——《神曲》是一个政治上的流亡者写出来的,而《堂吉诃德》写于监狱。但如果我们进一步考察这些个案,就会发现,以今天的眼光来看,但丁算得上一个高贵的政治流亡者,他的时光是在各种乡间住宅里做客打发掉的——对于诗歌活动来说,这个处境可不坏;至于塞万提斯,在贫困潦倒,饱受迫害的生活当中,监狱是一种安宁,自在的休息。

毋宁说,在现代文明史上,任何一位伟大的艺术家如果拥有了精神上的自由和经济上的安全感,其作品将更为杰出。这里有达芬奇给他的赞助人的一封信的片段。“我深感抱歉,”他写道,“我不得不赚钱谋生,这一事实恐怕已经妨碍了我去继续完成殿下交托的工作,但我希望短期内可以挣到足够的钱,然后静心工作,我曾向阁下自荐,一定会让您满意。如果阁下认为我有钱,那您肯定受了蒙蔽,因为三十六个月来我要养活六张嘴,而且我已经挣到了五十个达克特。”这个人或许具备人类曾经有过的最佳才智,却为那么一点钱饱受困扰,陷入了无可奈何的境地。

天才难以界定,我们也许该做适度的限制,把它描述为我们称作才能的禀赋。具有天才的人总是一个“局外人”——天才的作为,正如歌德所言,乃是无意中做出的,天才的作品是否成功,并不取决于社会规律的运行,天才就像一颗彗星,在夜空中一闪而过,扰乱了正常的星图;或者少一些隐喻的色彩,可以说天才是一种生物的“突变”,而不是人类艺术家的代表。

在艺术史上,天才是决定性的因素。如果荷马和莎士比亚之流没有“碰巧”运用他们那不合逻辑,无法预知的方式,艺术史也就与其他技艺(比如工具制造和农业生产)的历史没有什么两样了。在漆黑一团的世界中,正是那突然闪现的荣光,正是那光亮的非理性和反常性,让艺术显得高贵卓越。

这样,艺术从根本上讲就是独立于政治的,正如它独立于道德和其他所有世俗的价值标准一样。艺术天才在道德上是不可靠的,这是一个令人沮丧而又确切的事实。艺术史充斥着堕落,通奸,贪婪和怨恨,在这一点上,艺术家既不比其他人更坏,也不比其他人更好,因为艺术家都太有人性了。

艺术家是极端的自我中心主义者,他的同胞不仅不信任他,而且常想要消灭他。在极权主义社会,这种事情屡有发生,但即使斯大林,也不敢除掉帕斯捷尔纳克。的确,帕斯捷尔纳克是文学天才中的英雄式的原型:不愿顺从,毫无畏惧,把自己看成是一个人,而非国家,政党或教条的一部分。天才总是具有这种不确定的确定性,这种激情四溢的特质,这种零零碎碎的完整性。不属于任何抽象的概念。这正是天才的本质。

我使用了“天才”这个词,谈到了荷马,莎士比亚,贝多芬和托尔斯泰之类的原型,好像是要对艺术领域进行狭隘的限定,但那非我的本意。天才是千真万确的——当我们假定它曾在荷马身上存在的时候。但它在更多的时候却难得一遇,似乎是灵光一现,从另外一个国度突然降临在艺术家身上。它没有什么特别的讲究——它的显现似乎纯属随心所欲,而且,它既降临在宫廷和学院,也同样会降临在农夫的庄园。它之所以不合逻辑地与政治自由相连,原因即在于此。艺术家喜爱自由而厌倦专制,但是,没有理由认为一套所谓的民主制度比贵族政治,寡头政治或极权政治更有利于艺术的流行

我必须让自己的头脑异常清晰,因为这一观点很容易被曲解,却是我书中的核心议题

当然,有这样一种观念,艺术受制于那些困扰其他一切生活形态的偶然性——它完全有可能被敌对的物质力量压服,为战争,饥荒和瘟疫所摧毁。在这一点上,无论哪种政治制度占据优势,艺术都同样要承受。它还有可能遭受忽视——天才有可能穷困潦倒,为无知和误解所窒息。但是,如果以为民主政治中有某种内在的力量会促使艺术家不断涌现,那可就错了。的确,就民主是一种测试程序,一种关于常态和平等的意识形态而言,它反对所有类型的天才,尤其反对那些其作品无法为通常的经济规模所接受的个体。在民主社会,艺术家是一个“局外人”,我们那些意在民主地赞助艺术的方案全都无法掩盖这一事实。我们现有的繁多的社团编制出一张大网,但网络却很粗糙,姿态也很盲目。正是在民主的状态下,它丧失了识别的能力:它的感受力在委员会的运作中变得迟钝,在官僚化的程序中变得懒散,在组织机构中失去了人情味。审美感受是不可分割的,正如马丁.布伯所说,它只能在人与人之间传播

因此我的结论是,从创造性这一角度来说,艺术几乎与民主政体,共产主义和其他政治制度毫无关系。它是人类精神之非政治性的显现,政客们虽然可以为各自的目的去利用或咒骂它,却既不能创造也无法控制它——更无法毁灭它。

让文化见鬼去吧,书摘2

堕落的征兆,正如一个国家在艺术中所暴露出来的那样,乃是冷漠,浮夸和奴隶状态。冷漠就是欣赏的缺席:在工业时代,这是对艺术的一般态度。

冷漠是地方的流行病。这种疾病已经在我们整个文明当中四处蔓延,是一种生命力减弱的征兆。感受力变得迟钝,一般人不再喜欢触碰人生的锋芒,不再喜欢新奇的想象和新鲜独特的感觉。他宁愿带着烦闷厌倦,愤世嫉俗的盔甲去面对生活,把放浪形骸当作坚硬的盾牌来抵挡绝望。如果有钱,他可以肆意享乐;如果没钱,他可以一头扎进廉价,虚假的好莱坞世界,画饼充饥,享受富裕生活的光彩;或者孤注一掷,拿所剩无几的那点先令去赌球,指望某一天能够放开手脚任意挥霍

正因为艺术史这样一种个体性的创造活动,完美的创造需要以自由做保障——心灵的自由和身体的自由。它经常会遭到以下观点的反对:有些最伟大的艺术作品是在危难之际创造出来的——《神曲》是一个政治上的流亡者写出来的,而《堂吉诃德》写于监狱。但如果我们进一步考察这些个案,就会发现,以今天的眼光来看,但丁算得上一个高贵的政治流亡者,他的时光是在各种乡间住宅里做客打发掉的——对于诗歌活动来说,这个处境可不坏;至于塞万提斯,在贫困潦倒,饱受迫害的生活当中,监狱是一种安宁,自在的休息。

毋宁说,在现代文明史上,任何一位伟大的艺术家如果拥有了精神上的自由和经济上的安全感,其作品将更为杰出。这里有达芬奇给他的赞助人的一封信的片段。“我深感抱歉,”他写道,“我不得不赚钱谋生,这一事实恐怕已经妨碍了我去继续完成殿下交托的工作,但我希望短期内可以挣到足够的钱,然后静心工作,我曾向阁下自荐,一定会让您满意。如果阁下认为我有钱,那您肯定受了蒙蔽,因为三十六个月来我要养活六张嘴,而且我已经挣到了五十个达克特。”这个人或许具备人类曾经有过的最佳才智,却为那么一点钱饱受困扰,陷入了无可奈何的境地。

天才难以界定,我们也许该做适度的限制,把它描述为我们称作才能的禀赋。具有天才的人总是一个“局外人”——天才的作为,正如歌德所言,乃是无意中做出的,天才的作品是否成功,并不取决于社会规律的运行,天才就像一颗彗星,在夜空中一闪而过,扰乱了正常的星图;或者少一些隐喻的色彩,可以说天才是一种生物的“突变”,而不是人类艺术家的代表。

在艺术史上,天才是决定性的因素。如果荷马和莎士比亚之流没有“碰巧”运用他们那不合逻辑,无法预知的方式,艺术史也就与其他技艺(比如工具制造和农业生产)的历史没有什么两样了。在漆黑一团的世界中,正是那突然闪现的荣光,正是那光亮的非理性和反常性,让艺术显得高贵卓越。

这样,艺术从根本上讲就是独立于政治的,正如它独立于道德和其他所有世俗的价值标准一样。艺术天才在道德上是不可靠的,这是一个令人沮丧而又确切的事实。艺术史充斥着堕落,通奸,贪婪和怨恨,在这一点上,艺术家既不比其他人更坏,也不比其他人更好,因为艺术家都太有人性了。

艺术家是极端的自我中心主义者,他的同胞不仅不信任他,而且常想要消灭他。在极权主义社会,这种事情屡有发生,但即使斯大林,也不敢除掉帕斯捷尔纳克。的确,帕斯捷尔纳克是文学天才中的英雄式的原型:不愿顺从,毫无畏惧,把自己看成是一个人,而非国家,政党或教条的一部分。天才总是具有这种不确定的确定性,这种激情四溢的特质,这种零零碎碎的完整性。不属于任何抽象的概念。这正是天才的本质。

我使用了“天才”这个词,谈到了荷马,莎士比亚,贝多芬和托尔斯泰之类的原型,好像是要对艺术领域进行狭隘的限定,但那非我的本意。天才是千真万确的——当我们假定它曾在荷马身上存在的时候。但它在更多的时候却难得一遇,似乎是灵光一现,从另外一个国度突然降临在艺术家身上。它没有什么特别的讲究——它的显现似乎纯属随心所欲,而且,它既降临在宫廷和学院,也同样会降临在农夫的庄园。它之所以不合逻辑地与政治自由相连,原因即在于此。艺术家喜爱自由而厌倦专制,但是,没有理由认为一套所谓的民主制度比贵族政治,寡头政治或极权政治更有利于艺术的流行

我必须让自己的头脑异常清晰,因为这一观点很容易被曲解,却是我书中的核心议题

当然,有这样一种观念,艺术受制于那些困扰其他一切生活形态的偶然性——它完全有可能被敌对的物质力量压服,为战争,饥荒和瘟疫所摧毁。在这一点上,无论哪种政治制度占据优势,艺术都同样要承受。它还有可能遭受忽视——天才有可能穷困潦倒,为无知和误解所窒息。但是,如果以为民主政治中有某种内在的力量会促使艺术家不断涌现,那可就错了。的确,就民主是一种测试程序,一种关于常态和平等的意识形态而言,它反对所有类型的天才,尤其反对那些其作品无法为通常的经济规模所接受的个体。在民主社会,艺术家是一个“局外人”,我们那些意在民主地赞助艺术的方案全都无法掩盖这一事实。我们现有的繁多的社团编制出一张大网,但网络却很粗糙,姿态也很盲目。正是在民主的状态下,它丧失了识别的能力:它的感受力在委员会的运作中变得迟钝,在官僚化的程序中变得懒散,在组织机构中失去了人情味。审美感受是不可分割的,正如马丁.布伯所说,它只能在人与人之间传播

因此我的结论是,从创造性这一角度来说,艺术几乎与民主政体,共产主义和其他政治制度毫无关系。它是人类精神之非政治性的显现,政客们虽然可以为各自的目的去利用或咒骂它,却既不能创造也无法控制它——更无法毁灭它。

2019年4月29日星期一

2019年4月29日,下午18点21分。我又去了一次苏州

4月22日,我跟傅建军一起去了苏州。这是2017年6月,傅建军摔伤以来,我们两个第一次一起出远门。早在2017年10月,本来傅建军也是跟我一起去苏州的,但是后来她阻止我去苏州,在我早餐的面条里加了很多药https://ytilauxes.blogspot.com/2017/10/20171024950.html,结果一大早我就昏昏欲睡,差点连走路都走不了。而傅建军不知何故,居然跟我吵了一架,最终我提出她还是别去苏州了,没想到她居然同意了。就这样,那次她没去苏州

因为有了2017年6月的经历,其实我很抗拒跟傅建军一起出远门。我总是担心她又因为不小心而再次摔跤。另一方面,出门在外,纯粹是我自己心里不放心。比如刚出门,我就总是担心地铁会不会出故障,微博里经常报道上海地铁出故障的信息。而乘车我又担心出车祸。如果坐火车飞机我也会担心出事故。哪怕住宿,在酒店里要乘电梯,我也会担心电梯故障,致使我有可能从高空摔下去

再加上我的脚后跟面积比别人的小,我的平衡能力不好,出门在外,我从来不去山山水水道路崎岖不平的地方

其实按我自己的心思,我最好不要出门,就在家门口附近待着,不要乘车,不要乘地铁,不要乘坐火车飞机等交通工具,即便在家门口附近待着,我也只能生活在城市,而不应该走山路

说了这么多,其实我想说的是,出门几天,其实我的神经高度紧张,最终只有回家以后神情才能轻松一点。所以在外面,我根本没心思好好游玩

苏州其实挺大的,第一次去苏州,印象并不是最好的https://ytilauxes.blogspot.com/2017/10/20171024950.html,我曾写过,苏州无锡杭州等城市,我最喜欢的是杭州,其次无锡,最后才是苏州

这次我对苏州的印象依然没有提升。

有本书叫世界是平的,这书的观点可以体现在中国的很多城市里。比如苏州,不管是在旅游景区还是商业区,大多大同小异,跟其他城市的旅游景区或商业区,看起来没什么不同。那些旅游区的食物,纪念品,在苏州买在杭州买跟在无锡或其他城市买,都一个样子。食物种类也都是差不多的。比如上海的特色菜是鳝丝红烧肉虾仁,苏州菜也是上述是典型。小吃也是一样的,苏州的汤包生煎面条,跟在上海吃的味道都一样。苏州商业区的那些品牌,跟上海或者无锡杭州商业中心的品牌也一样。到处显眼的位置都是星巴克肯德基,苏州上海无锡杭州也一样

我特意观察了苏州的女生,发觉苏州的女孩子比上海的女孩子要时髦。我看到的女生几乎每个都把头发吹得很好,并化了精致的妆容。在上海的地铁站等,很难看到各个化过妆的女生

在苏州遇到了很多东北人,遇到东北人的频率就像在上海遇到外国人的频率那样,很频繁

苏州的有些地方看起来很富,比如金鸡湖畔,有些地方又看起来特别破旧,比如平江路周围

因为苏州没有自己有别于上海的特色,所以我在苏州除了吃饭乘车几乎不花钱

这次去苏州,花钱买门票的景点我去了一些,比如拙政园。但是人实在太多了,我总是担心出状况,所以在里面根本没心思游玩。照片也拍得不够理想。拙政园是四大园林之一,但是因为常年对游客开放,使得整个园区都未必有机会修整,所以看到的花草等都显得杂乱无章。因为人多的缘故,使得身处园区的人总是觉得园林有点太小

寒山寺我也去了。是个可以烧香拜佛的地方。但我却觉得不如北京的雍和宫

金鸡湖比杭州的西湖面积都大。金鸡湖周围却没怎么开发好。我们乘坐了电动车,沿着湖畔转了半圈,却也没拍到什么好的景色

不管在苏州还是中国的其他城市,有特色的不雷同的,大多是需要花大价钱才能体验到的。适合一般收入的景区,去哪里其实都一样

在苏州乘坐公共交通系统时,我发现苏州的老龄化现象很严重。苏州的财政收入对老年人实行老人乘公交车免费的福利,在苏州,至少有1/3的老人整天在乘坐公共交通。只有在商业区,那些出售年轻人品牌的地方,才能偶尔看见苏州的年轻人

因为有了2017年6月的经历,其实我很抗拒跟傅建军一起出远门。我总是担心她又因为不小心而再次摔跤。另一方面,出门在外,纯粹是我自己心里不放心。比如刚出门,我就总是担心地铁会不会出故障,微博里经常报道上海地铁出故障的信息。而乘车我又担心出车祸。如果坐火车飞机我也会担心出事故。哪怕住宿,在酒店里要乘电梯,我也会担心电梯故障,致使我有可能从高空摔下去

再加上我的脚后跟面积比别人的小,我的平衡能力不好,出门在外,我从来不去山山水水道路崎岖不平的地方

其实按我自己的心思,我最好不要出门,就在家门口附近待着,不要乘车,不要乘地铁,不要乘坐火车飞机等交通工具,即便在家门口附近待着,我也只能生活在城市,而不应该走山路

说了这么多,其实我想说的是,出门几天,其实我的神经高度紧张,最终只有回家以后神情才能轻松一点。所以在外面,我根本没心思好好游玩

苏州其实挺大的,第一次去苏州,印象并不是最好的https://ytilauxes.blogspot.com/2017/10/20171024950.html,我曾写过,苏州无锡杭州等城市,我最喜欢的是杭州,其次无锡,最后才是苏州

这次我对苏州的印象依然没有提升。

有本书叫世界是平的,这书的观点可以体现在中国的很多城市里。比如苏州,不管是在旅游景区还是商业区,大多大同小异,跟其他城市的旅游景区或商业区,看起来没什么不同。那些旅游区的食物,纪念品,在苏州买在杭州买跟在无锡或其他城市买,都一个样子。食物种类也都是差不多的。比如上海的特色菜是鳝丝红烧肉虾仁,苏州菜也是上述是典型。小吃也是一样的,苏州的汤包生煎面条,跟在上海吃的味道都一样。苏州商业区的那些品牌,跟上海或者无锡杭州商业中心的品牌也一样。到处显眼的位置都是星巴克肯德基,苏州上海无锡杭州也一样

我特意观察了苏州的女生,发觉苏州的女孩子比上海的女孩子要时髦。我看到的女生几乎每个都把头发吹得很好,并化了精致的妆容。在上海的地铁站等,很难看到各个化过妆的女生

在苏州遇到了很多东北人,遇到东北人的频率就像在上海遇到外国人的频率那样,很频繁

苏州的有些地方看起来很富,比如金鸡湖畔,有些地方又看起来特别破旧,比如平江路周围

因为苏州没有自己有别于上海的特色,所以我在苏州除了吃饭乘车几乎不花钱

这次去苏州,花钱买门票的景点我去了一些,比如拙政园。但是人实在太多了,我总是担心出状况,所以在里面根本没心思游玩。照片也拍得不够理想。拙政园是四大园林之一,但是因为常年对游客开放,使得整个园区都未必有机会修整,所以看到的花草等都显得杂乱无章。因为人多的缘故,使得身处园区的人总是觉得园林有点太小

寒山寺我也去了。是个可以烧香拜佛的地方。但我却觉得不如北京的雍和宫

金鸡湖比杭州的西湖面积都大。金鸡湖周围却没怎么开发好。我们乘坐了电动车,沿着湖畔转了半圈,却也没拍到什么好的景色

不管在苏州还是中国的其他城市,有特色的不雷同的,大多是需要花大价钱才能体验到的。适合一般收入的景区,去哪里其实都一样

在苏州乘坐公共交通系统时,我发现苏州的老龄化现象很严重。苏州的财政收入对老年人实行老人乘公交车免费的福利,在苏州,至少有1/3的老人整天在乘坐公共交通。只有在商业区,那些出售年轻人品牌的地方,才能偶尔看见苏州的年轻人

2019年4月10日星期三

2019年4月10日,下午14点32分。我看到一个叫陈永苗的精神有点失常的人,经常在他的政论文章里喋喋不休,诸如婚姻等话题

这个陈永苗,我注意了一下他的政治派系,比如他公开写过文章(文章观点也是我部分认可的),说是改革开放数十年来,是奴隶地位上升的年代,而我也有过类似表述,就是我认为上海本地的农民,上海的外来农民,上海的其他外来者这也包括外国人,都是地位上升的状态

陈永苗还另外很欣赏邓小平

他在他的文章中,经常精神失常那样,喋喋不休很多恐怖的话题

比如形容我在2006年6月26日及延续到2006年8月末,我被陌生人强奸一事,就在他的文章中,用,知识分子的经血,来形容我被强奸

后来我在网上提到这事,整个建立网络系统并进行监控的人员,我猜一定也是跟邓小平等幕僚有关,就把我发现陈永苗那么写的细节,告诉给陈永苗了

很快,陈永苗在国内的博客,删除了,文章中,带有,知识分子的经血,字样的博客

陈永苗还用非法的手段,去调查我的家庭背景。比如我自己记得很清楚,在1992年,前后一年,傅建军离婚,傅建军亲手写的离婚诉讼的诉状,其中她自己亲手亲口说,她自己被沈连根强奸。整个诉状我都看得清清楚楚

但是这份诉讼的诉状,其他人是看不到的。陈永苗却利用他有点特殊的身份,看到了当年的这份完整的诉状

于是陈永苗多次在自己的博客里,提及,婚姻,强奸导致的婚姻,因为强奸日子过不下去,没法好好过日子

诸如此类的描述

就好像陈永苗自己就是傅建军,就好像陈永苗自己就被强奸了,然后跟强奸他陈永苗的男人结婚了那样

看到陈永苗这样写,我当然也是在网上提了抗议

于是陈永苗在推特的账号,在新浪博客的账号,在价值中国网的账号,全都被这个由邓小平等幕僚建立起的互联网监控系统等,删除了

至于陈永苗还有其他账号被删除了吗,反正我也不知道

傅建军自己亲手亲笔写,自己被沈连根强奸,但其实她压根没被人强奸过。她跟沈连根的关系也还不错,离婚多年也能彼此心平气和见面说说话

这个陈永苗,不知道为什么那么积极,那些邓小平幕僚控制的监控系统,又不知道为什么就急于删除了陈永苗的各种账号

ps.涉及我被陌生人强奸,被删除的网站账号等,还包括一个叫gewenwei的猫咪论坛http://shenlei929.blogspot.com/2015/07/71.html,以及一个跟反对同性恋有关的网站https://www.anti-gay.org/。

而这个跟gewenwei有关的被删除的猫咪论坛http://forum.maomifadacai.com/,我记得我浏览过那个论坛,猫咪论坛里有许多时尚方面的话题,同性恋都很关注时尚,不知道gewenwei是不是也是个同性恋,总之gewenwei的网上行文风格,比较情绪化女性化

陈永苗还另外很欣赏邓小平

他在他的文章中,经常精神失常那样,喋喋不休很多恐怖的话题

比如形容我在2006年6月26日及延续到2006年8月末,我被陌生人强奸一事,就在他的文章中,用,知识分子的经血,来形容我被强奸

后来我在网上提到这事,整个建立网络系统并进行监控的人员,我猜一定也是跟邓小平等幕僚有关,就把我发现陈永苗那么写的细节,告诉给陈永苗了

很快,陈永苗在国内的博客,删除了,文章中,带有,知识分子的经血,字样的博客

陈永苗还用非法的手段,去调查我的家庭背景。比如我自己记得很清楚,在1992年,前后一年,傅建军离婚,傅建军亲手写的离婚诉讼的诉状,其中她自己亲手亲口说,她自己被沈连根强奸。整个诉状我都看得清清楚楚

但是这份诉讼的诉状,其他人是看不到的。陈永苗却利用他有点特殊的身份,看到了当年的这份完整的诉状

于是陈永苗多次在自己的博客里,提及,婚姻,强奸导致的婚姻,因为强奸日子过不下去,没法好好过日子

诸如此类的描述

就好像陈永苗自己就是傅建军,就好像陈永苗自己就被强奸了,然后跟强奸他陈永苗的男人结婚了那样

看到陈永苗这样写,我当然也是在网上提了抗议

于是陈永苗在推特的账号,在新浪博客的账号,在价值中国网的账号,全都被这个由邓小平等幕僚建立起的互联网监控系统等,删除了

至于陈永苗还有其他账号被删除了吗,反正我也不知道

傅建军自己亲手亲笔写,自己被沈连根强奸,但其实她压根没被人强奸过。她跟沈连根的关系也还不错,离婚多年也能彼此心平气和见面说说话

这个陈永苗,不知道为什么那么积极,那些邓小平幕僚控制的监控系统,又不知道为什么就急于删除了陈永苗的各种账号

ps.涉及我被陌生人强奸,被删除的网站账号等,还包括一个叫gewenwei的猫咪论坛http://shenlei929.blogspot.com/2015/07/71.html,以及一个跟反对同性恋有关的网站https://www.anti-gay.org/。

而这个跟gewenwei有关的被删除的猫咪论坛http://forum.maomifadacai.com/,我记得我浏览过那个论坛,猫咪论坛里有许多时尚方面的话题,同性恋都很关注时尚,不知道gewenwei是不是也是个同性恋,总之gewenwei的网上行文风格,比较情绪化女性化

2019年4月9日星期二

2019年4月9日,上午10点41分。China's Super Bank,书摘

这段以前我贴过,这本书也是诸多本书那样,我看到一半,傅建军用药物阻止我继续看下去

Wuhu officials bypassed the central government for approval of their pioneering plan,turning to the local People’s Congress—China’s answer to a town council—for approval.The city was greatly aided by Chen’s prestige.As Chen and the Wuhu officials saw it,they were creating a virtuous cycle.Public works like roads would boost home prices,which in turn would boost land prices.Higher land prices would mean more local government income,hence more spending.

CDB built Wuhu Construction into a giant;eventually its assets grew from 319 million to 21.4 billion yuan,and it bought equity stakes in 21 local companies, including Chery, which is now using CDB backing to expand into every corner of the developing world,from Africa to Latin America.“From then on,the Wuhu Model was extensively applied across the country,” the bank’s official history says,boosting urbanization,leaving a“precious legacy in the field of financing for urban infrastructure construction.”But what on earth had it started?CDB’slending to local governments did not crowd out other lenders of capital,as some say state-owned development banks can do.Instead,it sucked them all in.The model’ssuccess in Wuhu was replicated across the country,with CDB lending money to LGFVs in Shanghai(home to former president JiangZemin)and Tianjin (home to Premier WenJiabao)as well as the canal city of Suzhou.

One item few prospectuses omit:homage to CDB.Tianjin Binhai Construction and Investment Group,which was set up in 2005 in an agreement between the city and CDB,said it“relied on CDB from the outset.”Huainan Urban Construction Investment Co.in Anhui,which won a 7.1 billion yuan loan from CDB at the beginning of 2008,said it relied on CDB loans to finance most of its projects.In Jiamusi,an Amur River city near the Russian border in Heilongjiang,a 2010 prospectus bragged that the local investment company,Jiamusi New Era Infrastructure Construction Investment Group Co.,was“among the top 100 cities that get CDB support.” In the South,on the border with Myanmar,Yunnan Highway Development Investment Co.—more on them later—was created in 2006 through an agreement with CDB.

While Zhu Rongji’s 1994 reforms centralized tax collection,they perversely allowed local governments greater control over the usage rights of land,allowing them to keep all land-leasing revenues.This growing,valuable state-owned resource was now totally in the hands of local governments,and they had no obligation to publish their budgets to the public.

The inequality in some cases has led to violence,far away from the confines of the state-banking system.That was certainly the case in Fuzhou,a city in JiangxiProvince,just to the east of Hunan.There,a land dispute with the government was central to a May 2011 bombing that killed three people.Qian Mingqi allegedly set off three blasts at or near government buildings in the city amid a dispute over compensation he had been offered in a resettlement,according to reports by the official Xinhua News Agency.Qian died in one of the explosions. He had been asking for more compensation after being resettled in 2002 to make way for a highway. Three months before the bombings,Fuzhou’s investment vehicle went to the country’s bond market for the first time,raising 800 million yuan.In its prospectus,in which it said it received CDB loans,the company said its main business included construction,land development,and“resettlement.”

The key was that Tianjin could use 15 years of land usage rights sales to secure the loan,both to act as collateral and as a source to pay back the funds.The city also had to promise to use its own infrastructure fund to pay back the money if land sales ran into difficulties.The bankers forecast that the land sales income would increase every year by 10 percent. That turned out to be a conservative bet:In reality,the income increased by 20 percent.By 2006,land income was 10.3 billion yuan,up from 2.4 billion yuan in 2004.By 2009,it was a different story:China Index Academy estimated the city’s land sales revenue was 73.2 billion yuan,a 67 percent increase over 2008.

While the out break of severe acute respiratory syndrome(SARS) in 2003 in Beijing intervened and prevented Chen Yuan from visiting Tianjin to sign the deal,it was eventually signed in June of that year.The original loan contract was signed with the city’s land bank;in 2004, the city set up an LGFV with four subsidiaries to handle the different projects,including two subway lines,greening of the city,and riverside infrastructure development.The importance of land as collateral acted in the same way that CDB would use oil overseas in Africa and Asia.The income from the subway,the book notes,only needed to cover operating costs;it doesn’t need to pay back the loan.The money to pay back the loan for all the projects will nearly all come from government income from selling land rights.The investment that CDB started helped bring in the property developers,too:The riverside construction project saw 10 billion yuan of investment in infrastructure but drew a total of 80 or more billion yuan of property construction,according to the book. Yet there’s a point where ambition and enthusiasm becomes recklessness and hubris,and Tianjin may have crossed that line.There’s no better place to witness the physical manifestation of hubris than Yu jiapu, Tianjin’s planned Manhattan.

Xu says the buildings in Yu jiapu are all being occupied by stateowned companies,including a steel company and a mining company turned realestate developer that is putting the finishing touches on Tianjin’s answer to Rockefeller Center.Asked if any private companies were setting up shop there,she pointed to a hotel.A giant billboard in Conch City—red background with white characters—quotes Chinese president Hu Jintao,who visited the area in April 2011,as saying“Put all your strength into storming the fort to win the battle of developing and opening the Binhai NewArea,work hard to become the lead soldiers in the battle to realize scientific development.”Not words you’d find in Adam Smith’s Wealth of Nations.

To build Yu jiapu,Tianjin officials are piling onto borrowing that was already half a trillion yuan by the end of 2011—equivalent to half the annual per-capita income of the city’s 13 million people.More than 5,000 people were moved out of the area starting in 2008 to make way for the project,among the millions nationwide evicted from homes to make way for China’s urbanization projects.Tianjin Binhai New Area Construction&Investment Group Co.sold 10 billion yuan worth of bonds in December 2011,earmarking 1 billion yuan from the sale to fund the construction of the district’s transport hub,which includes a high-speed rail line that will cut travel time to Beijing to 45 minutes.In the first half of that year,its debt,mostly from bank loans and led by CDB,rose 11.9 percent from the end of 2010 to 71 billion yuan, according to a bond prospectus.To finish all the projects,more money is needed,said Tianjin’s vice mayor,Cui Jindu.

CDB’s lending to local governments stems from the failure of Zhu Rongji’s 1994 reforms ,which left local government swith huge spending burdens —everything from providing water to roads—but no way to raise funds apart from leasing out state land.The prohibition set on borrowing by local governments was a rule observed only in the breach,just pushing the borrowing off the budget and into the arms of the state banks.Without any transparency,and with all of the capital from the state-owned banks rather than private institutions,the market has added no discipline.In one case,a Shanghai LGFV (Local Government Financing Vehicles )borrowed 2 billion yuan of loans for a high-speed railway project,but ended up using half the money for property projects.After the experience of the late 1990s,when many local government and state-owned enterprise loans were bailed out,the commercial banks were supposed to look after themselves,yet many of the projects they piled into led by CDB had poor returns.

There was a fundamental mismatch:The debts and the companies themselves were left off local government balance sheets,even as investors,banks,and ratings companies viewed them as having the implicit guarantee of local governments.Today,the LGFV's (Local Government Financing Vehicles )have dozens of subsidiaries,cross-holdings,and cross-guarantees,making it impossible to tell how much one local government is on the hook for if one linkin the chain is broken.Some LGFVs(Local Government Financing Vehicles ) have also turned into lenders,passing on money to property companies.While China wanted the institutions and infrastructure of a bond market,at the same time as it expanded, banks did their best to hollow out the integrity and effectiveness of those same institutions.Ratings agencies gave bonds sold by local government backed companies high ratings because they believed in the implicit back stop of the local government;investors took the yield as free money.At least the ratings agencies themselves were self-conscious enough to recognize the self-destructive behavior.“Who ever gives them the better rating gets the business,”Dagong’s fiery chairman,Guan Jiangzhong,told us.“This is very dangerous.”

While there is no way of telling what assets CDB was left with,the experience of cities like Chongqing,where GDP growth was16.4percent in 2011,showed that for all its problems,there is sheer genius behind the model.Chen Yuan of CDB had realized in 1998,before other banks, the force of urbanization and its role in economic growth.China long ago decided that the key to GDP growth is boosting productivity,and few economic events boost the productivity of a populace than moving them from life on a farm to life in the city.And that’s exactly what happened in Dawu village to Li Liguang.

The reliance on LGFVs(Local Government Financing Vehicles ) has also created one of the world’s biggest property bubbles:Nation wide,housing prices in China have risen at least by 140 percent since 1998.And unlike the welfare,health,and pension expenses that have crippled Europe,China’s forced urbanization has left a lot of debt before it even begins to deal with these expenses.By 2011, Standard Chartered was predicting that China’s debt levels were in reality around 71 percent of its 2010 GDP,approaching US levels.No one knew how far the debt extended,who else had lent to the companies,and who was liable.There was only one way that China would pay for this debt,and that would be through China’s savers,through higher tax,or through more inflation.

Wuhu officials bypassed the central government for approval of their pioneering plan,turning to the local People’s Congress—China’s answer to a town council—for approval.The city was greatly aided by Chen’s prestige.As Chen and the Wuhu officials saw it,they were creating a virtuous cycle.Public works like roads would boost home prices,which in turn would boost land prices.Higher land prices would mean more local government income,hence more spending.

CDB built Wuhu Construction into a giant;eventually its assets grew from 319 million to 21.4 billion yuan,and it bought equity stakes in 21 local companies, including Chery, which is now using CDB backing to expand into every corner of the developing world,from Africa to Latin America.“From then on,the Wuhu Model was extensively applied across the country,” the bank’s official history says,boosting urbanization,leaving a“precious legacy in the field of financing for urban infrastructure construction.”But what on earth had it started?CDB’slending to local governments did not crowd out other lenders of capital,as some say state-owned development banks can do.Instead,it sucked them all in.The model’ssuccess in Wuhu was replicated across the country,with CDB lending money to LGFVs in Shanghai(home to former president JiangZemin)and Tianjin (home to Premier WenJiabao)as well as the canal city of Suzhou.

One item few prospectuses omit:homage to CDB.Tianjin Binhai Construction and Investment Group,which was set up in 2005 in an agreement between the city and CDB,said it“relied on CDB from the outset.”Huainan Urban Construction Investment Co.in Anhui,which won a 7.1 billion yuan loan from CDB at the beginning of 2008,said it relied on CDB loans to finance most of its projects.In Jiamusi,an Amur River city near the Russian border in Heilongjiang,a 2010 prospectus bragged that the local investment company,Jiamusi New Era Infrastructure Construction Investment Group Co.,was“among the top 100 cities that get CDB support.” In the South,on the border with Myanmar,Yunnan Highway Development Investment Co.—more on them later—was created in 2006 through an agreement with CDB.

While Zhu Rongji’s 1994 reforms centralized tax collection,they perversely allowed local governments greater control over the usage rights of land,allowing them to keep all land-leasing revenues.This growing,valuable state-owned resource was now totally in the hands of local governments,and they had no obligation to publish their budgets to the public.

The inequality in some cases has led to violence,far away from the confines of the state-banking system.That was certainly the case in Fuzhou,a city in JiangxiProvince,just to the east of Hunan.There,a land dispute with the government was central to a May 2011 bombing that killed three people.Qian Mingqi allegedly set off three blasts at or near government buildings in the city amid a dispute over compensation he had been offered in a resettlement,according to reports by the official Xinhua News Agency.Qian died in one of the explosions. He had been asking for more compensation after being resettled in 2002 to make way for a highway. Three months before the bombings,Fuzhou’s investment vehicle went to the country’s bond market for the first time,raising 800 million yuan.In its prospectus,in which it said it received CDB loans,the company said its main business included construction,land development,and“resettlement.”

The key was that Tianjin could use 15 years of land usage rights sales to secure the loan,both to act as collateral and as a source to pay back the funds.The city also had to promise to use its own infrastructure fund to pay back the money if land sales ran into difficulties.The bankers forecast that the land sales income would increase every year by 10 percent. That turned out to be a conservative bet:In reality,the income increased by 20 percent.By 2006,land income was 10.3 billion yuan,up from 2.4 billion yuan in 2004.By 2009,it was a different story:China Index Academy estimated the city’s land sales revenue was 73.2 billion yuan,a 67 percent increase over 2008.

While the out break of severe acute respiratory syndrome(SARS) in 2003 in Beijing intervened and prevented Chen Yuan from visiting Tianjin to sign the deal,it was eventually signed in June of that year.The original loan contract was signed with the city’s land bank;in 2004, the city set up an LGFV with four subsidiaries to handle the different projects,including two subway lines,greening of the city,and riverside infrastructure development.The importance of land as collateral acted in the same way that CDB would use oil overseas in Africa and Asia.The income from the subway,the book notes,only needed to cover operating costs;it doesn’t need to pay back the loan.The money to pay back the loan for all the projects will nearly all come from government income from selling land rights.The investment that CDB started helped bring in the property developers,too:The riverside construction project saw 10 billion yuan of investment in infrastructure but drew a total of 80 or more billion yuan of property construction,according to the book. Yet there’s a point where ambition and enthusiasm becomes recklessness and hubris,and Tianjin may have crossed that line.There’s no better place to witness the physical manifestation of hubris than Yu jiapu, Tianjin’s planned Manhattan.

Xu says the buildings in Yu jiapu are all being occupied by stateowned companies,including a steel company and a mining company turned realestate developer that is putting the finishing touches on Tianjin’s answer to Rockefeller Center.Asked if any private companies were setting up shop there,she pointed to a hotel.A giant billboard in Conch City—red background with white characters—quotes Chinese president Hu Jintao,who visited the area in April 2011,as saying“Put all your strength into storming the fort to win the battle of developing and opening the Binhai NewArea,work hard to become the lead soldiers in the battle to realize scientific development.”Not words you’d find in Adam Smith’s Wealth of Nations.

To build Yu jiapu,Tianjin officials are piling onto borrowing that was already half a trillion yuan by the end of 2011—equivalent to half the annual per-capita income of the city’s 13 million people.More than 5,000 people were moved out of the area starting in 2008 to make way for the project,among the millions nationwide evicted from homes to make way for China’s urbanization projects.Tianjin Binhai New Area Construction&Investment Group Co.sold 10 billion yuan worth of bonds in December 2011,earmarking 1 billion yuan from the sale to fund the construction of the district’s transport hub,which includes a high-speed rail line that will cut travel time to Beijing to 45 minutes.In the first half of that year,its debt,mostly from bank loans and led by CDB,rose 11.9 percent from the end of 2010 to 71 billion yuan, according to a bond prospectus.To finish all the projects,more money is needed,said Tianjin’s vice mayor,Cui Jindu.

CDB’s lending to local governments stems from the failure of Zhu Rongji’s 1994 reforms ,which left local government swith huge spending burdens —everything from providing water to roads—but no way to raise funds apart from leasing out state land.The prohibition set on borrowing by local governments was a rule observed only in the breach,just pushing the borrowing off the budget and into the arms of the state banks.Without any transparency,and with all of the capital from the state-owned banks rather than private institutions,the market has added no discipline.In one case,a Shanghai LGFV (Local Government Financing Vehicles )borrowed 2 billion yuan of loans for a high-speed railway project,but ended up using half the money for property projects.After the experience of the late 1990s,when many local government and state-owned enterprise loans were bailed out,the commercial banks were supposed to look after themselves,yet many of the projects they piled into led by CDB had poor returns.

There was a fundamental mismatch:The debts and the companies themselves were left off local government balance sheets,even as investors,banks,and ratings companies viewed them as having the implicit guarantee of local governments.Today,the LGFV's (Local Government Financing Vehicles )have dozens of subsidiaries,cross-holdings,and cross-guarantees,making it impossible to tell how much one local government is on the hook for if one linkin the chain is broken.Some LGFVs(Local Government Financing Vehicles ) have also turned into lenders,passing on money to property companies.While China wanted the institutions and infrastructure of a bond market,at the same time as it expanded, banks did their best to hollow out the integrity and effectiveness of those same institutions.Ratings agencies gave bonds sold by local government backed companies high ratings because they believed in the implicit back stop of the local government;investors took the yield as free money.At least the ratings agencies themselves were self-conscious enough to recognize the self-destructive behavior.“Who ever gives them the better rating gets the business,”Dagong’s fiery chairman,Guan Jiangzhong,told us.“This is very dangerous.”

While there is no way of telling what assets CDB was left with,the experience of cities like Chongqing,where GDP growth was16.4percent in 2011,showed that for all its problems,there is sheer genius behind the model.Chen Yuan of CDB had realized in 1998,before other banks, the force of urbanization and its role in economic growth.China long ago decided that the key to GDP growth is boosting productivity,and few economic events boost the productivity of a populace than moving them from life on a farm to life in the city.And that’s exactly what happened in Dawu village to Li Liguang.

The reliance on LGFVs(Local Government Financing Vehicles ) has also created one of the world’s biggest property bubbles:Nation wide,housing prices in China have risen at least by 140 percent since 1998.And unlike the welfare,health,and pension expenses that have crippled Europe,China’s forced urbanization has left a lot of debt before it even begins to deal with these expenses.By 2011, Standard Chartered was predicting that China’s debt levels were in reality around 71 percent of its 2010 GDP,approaching US levels.No one knew how far the debt extended,who else had lent to the companies,and who was liable.There was only one way that China would pay for this debt,and that would be through China’s savers,through higher tax,or through more inflation.

2019年3月27日星期三

2019年3月27日,上午8点21分。寡头统治铁律,天津人民出版社,书摘13

工人阶级政党中某些阶层之所以走向资产阶级化,除了社会主义党、工会、合作协会等本身的官僚机构的影响外,还有另外一些因素作用于这一过程。这种趋向是任何革命运动必然具有的特征。在某种程度上,这种趋向在构成上类似于一个具有强烈无产阶级倾向的小资产阶级。后者也是自上而下发展起来的,也是有组织的工人争取解放的斗争中的附带现象,只不过是在社会主义组织之外罢了。我们这里暗指那些尤其在危机来临时人数众多的无产者,因为在这时劳工组织往往很软弱,而且遭到迫害,例如,在反社会主义非常法时期的德国,或者由于无产者对党或者工会组织的认同,或者由于他们公开支持社会主义,并具有“颠覆性”,他们中的许多人因此遭到迫害。迫于生计,这些在资产阶级的反扑中受到伤害的人除了开办私营企业外别无其他选择,他们有的放弃了原来的营生,开办一个小卖铺,出售水果、蔬菜、文具、杂货、烟草,等等;有的成为沿街叫卖的小商贩,有的开设一个咖啡店,等等。在多数情况下,他们当初的同行会向这些遭遇不幸的人们积极地伸出援助之手,并视其为一种责任。这时,这些新的小资产阶级便找到了进入资产阶级的通途。这样,资产阶级的反抗无意间造就了一个新的小资产阶级阶层。

作为工人斗争和雇主政治报复的结果,究竟有多少人成为独立的小资产阶级,我们无法做出准确的估计。烟草商、食品杂货商等,都难以被纳入统计调查的范围。

工人阶级队伍中的每一位成员都希望自己能够进入更高的社会阶层,从而过上更舒适、更少约束的生活。工人的愿望就是成为小资产阶级。在那些非社会主义政党成员的局外人看来,社会主义政党总是和小资产阶级没有什么区别。无产者并不能从物质上摆脱他们自己所处的社会环境。比如对于德国工人来说,当他们的工资得到提高时,他们就在骨子里沾染上了德国小资产阶级特有的那种症状——俱乐部癖(club-mania)。除了几个小城镇外,在所有的大城镇,各种各样的工人协会纷纷成立:如体操俱乐部、合唱协会、戏剧协会;甚至吸烟者俱乐部、保龄俱乐部、划船俱乐部、健身俱乐部。虽然这些组织均打着社会主义的旗号,但并不能改变其自身的资产阶级性质。保龄俱乐部仍然是原来的保龄俱乐部,即使它被冠以所谓“自由之子保龄俱乐部”这样华而不实的名称。

和资产阶级一样,社会主义的工人也不能被视为一个庞大的、成分均质的灰色大众。尽管无产者都是靠出卖自己的惟一商品——劳动力为生,但至少从理论上说,组织化了的社会主义工人能够清楚地认识到,在反对雇主及其在政府中的代理人方面,他们的利益是一致的。但不容否认的事实是,将受雇于现代生产建制(例如火车机车)的不同类型的工人群体联系在一起的实际的制造业系统,并不能消除工人队伍内部各种亚阶级群体之间的障碍。同样,另一方面,在工人队伍内部发生了分化,使得一部分工人日益摆脱了那些与他们没有个人联系的工人。工作类型、工资水平、种族和社会环境等使得工人在生活方式和趣味方面存在很大差异。早在I850年就有人指出:“工人中间存在许多类型,并存在一个贵族阶层。印刷工人居于首位;捡拾破烂、清扫大街、疏浚地下管道的工人处于最底层。”

有组织工人有理由对非组织化工人感到愤怒。但另一方面不容否认的是,从根本上说,发生在工人阶级中间的这种争夺聚食场的斗争,并非是具有良好动机的工人和那些居心不良的工人之间的斗争,也并非如人们通常幼稚地认为的那样,这种斗争只不过是主仆换位的斗争。实际上,对于社会主义者来说,罢工者总是被视为英雄,而破坏罢工者总是被视为流氓;而对于雇主来说,破坏罢工者恰恰是些诚实而勤恳的人,那些参加罢工的工人则是些游手好闲之徒。

在英美国家,几乎所有的大型工会组织都趋向于法团主义,形成明显的工人阶级贵族。对于工会组织来说,一旦它的财力和影响力得到提高,便不再努力吸收新的成员加入工会组织,反而采取各种各样的手段(如提高加入工会的会费,要求出示更长期限的学徒资格证,以及其他诸如此类的手段)限制新成员的加入,目的在于维护他们自己手中已有的特权,避免其他工人获得相同的职业。反对外来移民运动也是同样的职业利己主义的后果,这在美国人和澳大利亚人中间表现得尤为突出,他们要求禁止外籍工人进入本土。在这种情况下,工会采取了明确的“民族主义”政策。为了将那些“不受欢迎者”拒之门外,他们不惜诉诸于“阶级国家”的力量,他们向政府施压,有时甚至将政府推向与劳工输出国宣战的边缘。在欧洲(尽管在这里表现不如前面两个国家那么明显),我们也可以发现,在劳工运动中形成了某些封闭的团体和小集团(寡头化倾向就是从这里发生的),后者与社会主义诸理论原则发生了直接的冲突。受雇于那不勒斯军工厂的工人最近要求政府将“工厂里1/3的新岗位留给正在工厂里做工的工人的孩子,让他们继承其父亲的职业”,他们在情感上与当今世界的距离并不如我们当初想象的那么遥远。正如有的学者指出的:“阶级斗争的目标在于使地位较低的阶级上升为较高的阶级。也正是由于此,革命经常导致的并非阶级的民主化,而是民主派人士阶级意识的强化。”

毋庸置疑,与知识分子相比,出身无产阶级的领袖虽然有自身的劣势,但其优势是显而易见的,因为无产者对大众的心理有着更为准确的把握,知道如何与工人更好地相处。从这一前提出发,有时人们便推论说,对于那些曾经做过工人的人来说,即使进入政治领导岗位,他也会与普通民众保持持续稳定的联系,他将会选择最为切实可行的路线,他自己的无产阶级出身将确保他不会将大众引人歧途。

认为无产者只要将自己的事务委托给出身无产阶级的领袖,比托付给律师或医生更能够对这些事务直接地进行控制。这无疑是一个幻想。在两种情况下,所有的行动都要通过中间组织。现代劳工运动中,领袖不可能仍然是事实上的手工工人。当工会组织从工厂里选择一人经常性地处理集体事务并从中获得薪水,那么在有意和无意之间,他便逐步脱离工人阶级而演变为一个新的阶级,即一个靠拿薪水过活的新阶级。无产阶级领袖无论在生活上还是在心理和经济上都不再是手工劳动者,不仅意味着他不再去采石场搬石头,或者去鞋店卖鞋;而且,他将同领导集团中那些以律师和医生为业的同事一样,成为代理机构(inteimediaiy),也就是说,出身无产者的领袖与那些来自资产阶级的领袖一样,都倾向于寡头化。而昔日的手工工人因此却沦为没有任何社会地位的“落魄者”(declasse)。

然而,在工会运动发展的不同阶段,工会领袖内部也会存在相当大的差异。领导一个财力上还相当薄弱的组织需要领导人所具备的品质(这个时候主要是宣传鼓动和组织罢工)肯定与领导一个为其成员提供固定的福利保障、旨在通过和平手段赢得实际成果的工会组织不同。在前一种情形下,领导人最需要的是热情和宣传才能。作为组织者,其工作不是反抗就是鼓动。在某些批评者眼里,尤其是在无产阶级运动的早期阶段,这些品质来自那种完全的无知。在这一时期,宣传鼓动总是充满了浪漫情绪和感情色彩。它所要实现的目标也往往是道德上的而非物质上的。而当运动发展到一定阶段时,工会组织所面临的任务则变得日益复杂,财政、技术、管理等方面的问题在工会日常活动中的地位愈来愈突出,这就使得原来的鼓动家让位于那些具有专业特长的雇员。阶级斗争阶段的旅行推销员被按部就班、毫无生气的官僚所取代,狂热的理想主义者被冷冰冰的实利主义者取代,具有坚定(至少在理论上)信念的民主主义者被赤裸裸的独裁者所取代。口头宣传活动退到了后台,而管理才能如今却成为最为重要的东西。结果,在这一新的阶段,运动的领袖声调降低,声名也不如以前那样显赫,他们的性格变得稳健成熟,以更为务实的态度处理事情。到这时,领袖开始从大众中分化出来,不仅在于他们作为专业人士的个人品质,而且在于他们的行为所遵循的制度规则,借助这种制度规则,他们得以控制普通大众。光德国钢铁工人联合会的组织规则就有47页,分成39段,每一段10至12节。面对如此错综复杂的组织规则,哪一个工人不会感到无所适从呢?现代工会组织的官员尤其是当他领导一个联合会时,他必须对某一产业有准确的把握,他必须知道适时对敌我力量对比做出准确估计。同样,他必须熟谙有关该产业的技术和经济等方面,他必须了解制造某些产品的成本、原材料的产地和价格、市场状况、不同地域工人的工资和生活水平。他必须同时具有作为元帅和外交家的两种才能。

工会领袖的这些优秀品质并不总是与民主体制相容,实际上却常常与民主的诸多要件相冲突。

对那些曾经是手工工人的人来说,他们对权力的热爱往往是最为强烈的。刚刚成功地摆脱了先前作为工资劳动者和资本的仆从的锁链,他当然不愿意给自己套上新的锁链,成为大众的奴隶。与其他获得解放的人们一样,他很有可能滥用这种刚刚赢得的自由——倾向于放纵。经验告诉我们,无论在哪个国家,出身无产者的工人阶级领袖往往很容易走向反复无常、专断。他根本不能容忍任何分歧,毫无疑义,这部分地应归结于他的暴发户性格,因为暴发户总是以极端的嫉恨维持自己的权力地位,将所有的批评都视为企图羞辱并削弱他的影响力、对他的过去蓄意的并怀有恶意的暗示。正如刚刚改宗的犹太人反对别人提及他的希伯来出身一样,出身无产者的劳工领袖往往忌讳别人提及他曾经作为雇佣工人的依附地位。

个人的自私自利、懦怯、卑劣通常与明智和见多识广等品质联系在一起,它们彼此间的联系是如此紧密,以致我们很难将那些好的品质与坏的品质区分开来。那些无产阶级出身的劳工领袖身上表现出的性情暴躁开始变得冷静。他们的判断趋于谨慎,激进政策在他们看来是不可取的,这种政策非但得不到任何好处,反而会威胁到已经赢得的一切。所以,在大多数情况下,两类动机在背后同时起作用,自利性和客观性携手并进。其结果就是劳工领袖不敢越雷池一步。

美利坚合众国是一片遍地布满黄金的土地,在这里,人们的公共生活受到对黄金的渴望的左右,其程度超过了任何其他国家。资本不受约束的权力必然意味着腐败。在美国,这种腐败不仅涉及面非常广,而且按照美国的批评者所说,它已经作为一种制度被认可。在欧洲,这种腐败遭到普遍的指责和义愤,然而在美国,人们对之却漠然处之,或者一笑了之。莱克(Lecky)指出,如果我们仅仅以美国人的做事方式来对美国人做出评判,我们所得出的结论必然是极端否定性的——而且有失公正。

丝毫用不着奇怪,在北美国家,劳工领袖的贵族化倾向本应得到自由的发展,并扩大到相当的规模,他们所处的环境如同人们已经指出的,充满了粗鄙的实利主义。美国的无产阶级领袖惟资本主义之命是从,后者统御着他们国家的生活。结果,他们的政党活动表现出浓厚的财阀性质。当他们提高工资以及获得其他特权的要求得到满足时,工会的官员们便穿着晚礼服出席雇主的豪华宴会。在党的代表大会上,他们习惯于向那些外国来的会议代表及其夫人赠送贵重的礼品、珠宝首饰,等等。领袖们因为自己的特殊职务获得了丰厚的工资回报,有时其数目也相当可观。某些得到普遍认可的权威研究告诉我们,对于许多劳工领袖特别是工会领袖来说,他们的职位只不过是他们个人获得晋升的手段罢了。根据信息灵通人士所提供的证据,到目前为止,美国工人阶级队伍中几乎没有产生一位值得他们尊敬的领袖。他们中的许多人往往为了个人的目的厚颜无耻而且赤裸裸地利用他们借助工人同志的信任而获得的职位。总体看来,美国劳工领袖往往表现得“愚蠢而且贪婪”。作为一位美国人,同时也是一位社会主义者的加洛德•威尔夏尔(Gay Lorf Wilshire),对那里的社会主义领袖做出了如下毫不客气的评价:“他经常由于个人的失败才表达对社会的不满。他工于大声喧哗而不是深邃的思想。他常常是一位没有受过多少教育的人,他所提出的要求和进行的政治煽动经常是出于无知。”这样,那些聪明诚实的工人要么被驱逐出劳工组织,要么被引入歧途。事实告诉我们,完全被资产阶级所控制的劳工领袖并非少数。由于没有受到多少教育,他们对巴结奉承毫无抵抗能力,然而,这只是他们身上众多缺陷中最轻的一种。

在腐败发生的频率方面,北美国家有组织劳工真可与那里的资产阶级相匹敌。一位研究美国劳工运动史的历史学家为此惊呼:“那些臭名昭著令人担忧的传闻无论是在资产阶级身上还是无产阶级身上都得到集中体现。而在劳工组织中,其发展到令人极端失望的程度,以致即使借助那种在其他国家劳工运动中发挥重要作用的英雄主义和激情也对之无济于事。那种建立在金钱基础上的文明中所表现出的犬儒主义已渗入资产阶级和无产阶级的骨子里。”美国劳工运动在组成上可以说都是青一色的无产者,但与此同时,其堕落程度也表现得最为突出。与我们所提到的那些为了赤裸裸的利益而产生的腐败行为相对照,实际上还存在一种导源于理想主义的腐败行为,这种行为不应当与前者相混淆。有时,劳工领袖出于金钱的考虑而攻击某一党派,并由其他政党或政府提供资金。实际上,他这样做意味着他并不看重金钱。他这样做完全是为了自己的党的利益,他个人并不沾一分一文。正如一位美国政治经济学家一针见血地指出的,这种腐败行为有时需要领袖强烈的自我牺牲精神,他为党确保了额外的资金来源,然而这种行为必然受到强有力的攻击和深深的休疑,甚至如果有必要的话,他在政治上将走向末路。他在党内为自己赢得了极高的荣誉,做出了一个受到景仰的人所能够做到的最大牺牲。在这类腐败行为当中,自由派经常指责劳工运动领袖的腐败行为,认为他们为了与自由派和激进派作斗争而接受保守派或政府的资助。在世界劳工运动史上,这样的例子不胜枚举。在英国,1885年大选期间,社会民主联盟领袖为了确保大都市地区两位候选人当选,接受了托利党所提供的资金。后者的主要目标是要分裂其主要对手的选票,从而击败自由派候选人;这样,所支付的资金数目取决于社会党候选人的选票数量,平均每张选票8英镑。同样,米兰劳工党领袖康斯坦诺•拉扎里(Constantino Lazzari),为了在选举中与资产阶级激进派一争高低,而从政府那里获得500里拉的援助。在德国,施韦泽(schweitzer)在担任德国劳工联盟主席期间,其某些行为(倍倍尔也在其中)被指责为腐化行为,当初却是出于同样的考虑。细读古斯塔夫•迈耶(GustavMayer)的种种论据至少会给我们这样一种印象。然而,所有这些例证都不足以构成对领袖个人腐败的指控,因为接受那些金钱并非为了个人的某种目的,而是为了党的潜在利益。至于这种行为在政治上是否明智,是否有利于推进政治道德,则是另外的问题。毋庸置疑,这种行为对大众的心理影响并非是积极的。而且,它对领袖自己的道德特别具有危险性。出于崇高的动机而进行的腐败行为最终可能走向为了某种卑劣的目的而行的腐败。如果类似的办法成为政党政治中的惯例而被接受,那么,那些能干却又无所顾忌的领袖很可能将腐败带来的一部分利润塞进自己的腰包,同时却能够使自己比那些能够以身作则、毫无自私心的同事对于党组织显得更为“有用”。这将意味着走向末路的开始,并为党内财阀政治打开了方便之门。

作为工人斗争和雇主政治报复的结果,究竟有多少人成为独立的小资产阶级,我们无法做出准确的估计。烟草商、食品杂货商等,都难以被纳入统计调查的范围。

工人阶级队伍中的每一位成员都希望自己能够进入更高的社会阶层,从而过上更舒适、更少约束的生活。工人的愿望就是成为小资产阶级。在那些非社会主义政党成员的局外人看来,社会主义政党总是和小资产阶级没有什么区别。无产者并不能从物质上摆脱他们自己所处的社会环境。比如对于德国工人来说,当他们的工资得到提高时,他们就在骨子里沾染上了德国小资产阶级特有的那种症状——俱乐部癖(club-mania)。除了几个小城镇外,在所有的大城镇,各种各样的工人协会纷纷成立:如体操俱乐部、合唱协会、戏剧协会;甚至吸烟者俱乐部、保龄俱乐部、划船俱乐部、健身俱乐部。虽然这些组织均打着社会主义的旗号,但并不能改变其自身的资产阶级性质。保龄俱乐部仍然是原来的保龄俱乐部,即使它被冠以所谓“自由之子保龄俱乐部”这样华而不实的名称。

和资产阶级一样,社会主义的工人也不能被视为一个庞大的、成分均质的灰色大众。尽管无产者都是靠出卖自己的惟一商品——劳动力为生,但至少从理论上说,组织化了的社会主义工人能够清楚地认识到,在反对雇主及其在政府中的代理人方面,他们的利益是一致的。但不容否认的事实是,将受雇于现代生产建制(例如火车机车)的不同类型的工人群体联系在一起的实际的制造业系统,并不能消除工人队伍内部各种亚阶级群体之间的障碍。同样,另一方面,在工人队伍内部发生了分化,使得一部分工人日益摆脱了那些与他们没有个人联系的工人。工作类型、工资水平、种族和社会环境等使得工人在生活方式和趣味方面存在很大差异。早在I850年就有人指出:“工人中间存在许多类型,并存在一个贵族阶层。印刷工人居于首位;捡拾破烂、清扫大街、疏浚地下管道的工人处于最底层。”

有组织工人有理由对非组织化工人感到愤怒。但另一方面不容否认的是,从根本上说,发生在工人阶级中间的这种争夺聚食场的斗争,并非是具有良好动机的工人和那些居心不良的工人之间的斗争,也并非如人们通常幼稚地认为的那样,这种斗争只不过是主仆换位的斗争。实际上,对于社会主义者来说,罢工者总是被视为英雄,而破坏罢工者总是被视为流氓;而对于雇主来说,破坏罢工者恰恰是些诚实而勤恳的人,那些参加罢工的工人则是些游手好闲之徒。

在英美国家,几乎所有的大型工会组织都趋向于法团主义,形成明显的工人阶级贵族。对于工会组织来说,一旦它的财力和影响力得到提高,便不再努力吸收新的成员加入工会组织,反而采取各种各样的手段(如提高加入工会的会费,要求出示更长期限的学徒资格证,以及其他诸如此类的手段)限制新成员的加入,目的在于维护他们自己手中已有的特权,避免其他工人获得相同的职业。反对外来移民运动也是同样的职业利己主义的后果,这在美国人和澳大利亚人中间表现得尤为突出,他们要求禁止外籍工人进入本土。在这种情况下,工会采取了明确的“民族主义”政策。为了将那些“不受欢迎者”拒之门外,他们不惜诉诸于“阶级国家”的力量,他们向政府施压,有时甚至将政府推向与劳工输出国宣战的边缘。在欧洲(尽管在这里表现不如前面两个国家那么明显),我们也可以发现,在劳工运动中形成了某些封闭的团体和小集团(寡头化倾向就是从这里发生的),后者与社会主义诸理论原则发生了直接的冲突。受雇于那不勒斯军工厂的工人最近要求政府将“工厂里1/3的新岗位留给正在工厂里做工的工人的孩子,让他们继承其父亲的职业”,他们在情感上与当今世界的距离并不如我们当初想象的那么遥远。正如有的学者指出的:“阶级斗争的目标在于使地位较低的阶级上升为较高的阶级。也正是由于此,革命经常导致的并非阶级的民主化,而是民主派人士阶级意识的强化。”

毋庸置疑,与知识分子相比,出身无产阶级的领袖虽然有自身的劣势,但其优势是显而易见的,因为无产者对大众的心理有着更为准确的把握,知道如何与工人更好地相处。从这一前提出发,有时人们便推论说,对于那些曾经做过工人的人来说,即使进入政治领导岗位,他也会与普通民众保持持续稳定的联系,他将会选择最为切实可行的路线,他自己的无产阶级出身将确保他不会将大众引人歧途。

认为无产者只要将自己的事务委托给出身无产阶级的领袖,比托付给律师或医生更能够对这些事务直接地进行控制。这无疑是一个幻想。在两种情况下,所有的行动都要通过中间组织。现代劳工运动中,领袖不可能仍然是事实上的手工工人。当工会组织从工厂里选择一人经常性地处理集体事务并从中获得薪水,那么在有意和无意之间,他便逐步脱离工人阶级而演变为一个新的阶级,即一个靠拿薪水过活的新阶级。无产阶级领袖无论在生活上还是在心理和经济上都不再是手工劳动者,不仅意味着他不再去采石场搬石头,或者去鞋店卖鞋;而且,他将同领导集团中那些以律师和医生为业的同事一样,成为代理机构(inteimediaiy),也就是说,出身无产者的领袖与那些来自资产阶级的领袖一样,都倾向于寡头化。而昔日的手工工人因此却沦为没有任何社会地位的“落魄者”(declasse)。

然而,在工会运动发展的不同阶段,工会领袖内部也会存在相当大的差异。领导一个财力上还相当薄弱的组织需要领导人所具备的品质(这个时候主要是宣传鼓动和组织罢工)肯定与领导一个为其成员提供固定的福利保障、旨在通过和平手段赢得实际成果的工会组织不同。在前一种情形下,领导人最需要的是热情和宣传才能。作为组织者,其工作不是反抗就是鼓动。在某些批评者眼里,尤其是在无产阶级运动的早期阶段,这些品质来自那种完全的无知。在这一时期,宣传鼓动总是充满了浪漫情绪和感情色彩。它所要实现的目标也往往是道德上的而非物质上的。而当运动发展到一定阶段时,工会组织所面临的任务则变得日益复杂,财政、技术、管理等方面的问题在工会日常活动中的地位愈来愈突出,这就使得原来的鼓动家让位于那些具有专业特长的雇员。阶级斗争阶段的旅行推销员被按部就班、毫无生气的官僚所取代,狂热的理想主义者被冷冰冰的实利主义者取代,具有坚定(至少在理论上)信念的民主主义者被赤裸裸的独裁者所取代。口头宣传活动退到了后台,而管理才能如今却成为最为重要的东西。结果,在这一新的阶段,运动的领袖声调降低,声名也不如以前那样显赫,他们的性格变得稳健成熟,以更为务实的态度处理事情。到这时,领袖开始从大众中分化出来,不仅在于他们作为专业人士的个人品质,而且在于他们的行为所遵循的制度规则,借助这种制度规则,他们得以控制普通大众。光德国钢铁工人联合会的组织规则就有47页,分成39段,每一段10至12节。面对如此错综复杂的组织规则,哪一个工人不会感到无所适从呢?现代工会组织的官员尤其是当他领导一个联合会时,他必须对某一产业有准确的把握,他必须知道适时对敌我力量对比做出准确估计。同样,他必须熟谙有关该产业的技术和经济等方面,他必须了解制造某些产品的成本、原材料的产地和价格、市场状况、不同地域工人的工资和生活水平。他必须同时具有作为元帅和外交家的两种才能。

工会领袖的这些优秀品质并不总是与民主体制相容,实际上却常常与民主的诸多要件相冲突。

对那些曾经是手工工人的人来说,他们对权力的热爱往往是最为强烈的。刚刚成功地摆脱了先前作为工资劳动者和资本的仆从的锁链,他当然不愿意给自己套上新的锁链,成为大众的奴隶。与其他获得解放的人们一样,他很有可能滥用这种刚刚赢得的自由——倾向于放纵。经验告诉我们,无论在哪个国家,出身无产者的工人阶级领袖往往很容易走向反复无常、专断。他根本不能容忍任何分歧,毫无疑义,这部分地应归结于他的暴发户性格,因为暴发户总是以极端的嫉恨维持自己的权力地位,将所有的批评都视为企图羞辱并削弱他的影响力、对他的过去蓄意的并怀有恶意的暗示。正如刚刚改宗的犹太人反对别人提及他的希伯来出身一样,出身无产者的劳工领袖往往忌讳别人提及他曾经作为雇佣工人的依附地位。

个人的自私自利、懦怯、卑劣通常与明智和见多识广等品质联系在一起,它们彼此间的联系是如此紧密,以致我们很难将那些好的品质与坏的品质区分开来。那些无产阶级出身的劳工领袖身上表现出的性情暴躁开始变得冷静。他们的判断趋于谨慎,激进政策在他们看来是不可取的,这种政策非但得不到任何好处,反而会威胁到已经赢得的一切。所以,在大多数情况下,两类动机在背后同时起作用,自利性和客观性携手并进。其结果就是劳工领袖不敢越雷池一步。

美利坚合众国是一片遍地布满黄金的土地,在这里,人们的公共生活受到对黄金的渴望的左右,其程度超过了任何其他国家。资本不受约束的权力必然意味着腐败。在美国,这种腐败不仅涉及面非常广,而且按照美国的批评者所说,它已经作为一种制度被认可。在欧洲,这种腐败遭到普遍的指责和义愤,然而在美国,人们对之却漠然处之,或者一笑了之。莱克(Lecky)指出,如果我们仅仅以美国人的做事方式来对美国人做出评判,我们所得出的结论必然是极端否定性的——而且有失公正。

丝毫用不着奇怪,在北美国家,劳工领袖的贵族化倾向本应得到自由的发展,并扩大到相当的规模,他们所处的环境如同人们已经指出的,充满了粗鄙的实利主义。美国的无产阶级领袖惟资本主义之命是从,后者统御着他们国家的生活。结果,他们的政党活动表现出浓厚的财阀性质。当他们提高工资以及获得其他特权的要求得到满足时,工会的官员们便穿着晚礼服出席雇主的豪华宴会。在党的代表大会上,他们习惯于向那些外国来的会议代表及其夫人赠送贵重的礼品、珠宝首饰,等等。领袖们因为自己的特殊职务获得了丰厚的工资回报,有时其数目也相当可观。某些得到普遍认可的权威研究告诉我们,对于许多劳工领袖特别是工会领袖来说,他们的职位只不过是他们个人获得晋升的手段罢了。根据信息灵通人士所提供的证据,到目前为止,美国工人阶级队伍中几乎没有产生一位值得他们尊敬的领袖。他们中的许多人往往为了个人的目的厚颜无耻而且赤裸裸地利用他们借助工人同志的信任而获得的职位。总体看来,美国劳工领袖往往表现得“愚蠢而且贪婪”。作为一位美国人,同时也是一位社会主义者的加洛德•威尔夏尔(Gay Lorf Wilshire),对那里的社会主义领袖做出了如下毫不客气的评价:“他经常由于个人的失败才表达对社会的不满。他工于大声喧哗而不是深邃的思想。他常常是一位没有受过多少教育的人,他所提出的要求和进行的政治煽动经常是出于无知。”这样,那些聪明诚实的工人要么被驱逐出劳工组织,要么被引入歧途。事实告诉我们,完全被资产阶级所控制的劳工领袖并非少数。由于没有受到多少教育,他们对巴结奉承毫无抵抗能力,然而,这只是他们身上众多缺陷中最轻的一种。

在腐败发生的频率方面,北美国家有组织劳工真可与那里的资产阶级相匹敌。一位研究美国劳工运动史的历史学家为此惊呼:“那些臭名昭著令人担忧的传闻无论是在资产阶级身上还是无产阶级身上都得到集中体现。而在劳工组织中,其发展到令人极端失望的程度,以致即使借助那种在其他国家劳工运动中发挥重要作用的英雄主义和激情也对之无济于事。那种建立在金钱基础上的文明中所表现出的犬儒主义已渗入资产阶级和无产阶级的骨子里。”美国劳工运动在组成上可以说都是青一色的无产者,但与此同时,其堕落程度也表现得最为突出。与我们所提到的那些为了赤裸裸的利益而产生的腐败行为相对照,实际上还存在一种导源于理想主义的腐败行为,这种行为不应当与前者相混淆。有时,劳工领袖出于金钱的考虑而攻击某一党派,并由其他政党或政府提供资金。实际上,他这样做意味着他并不看重金钱。他这样做完全是为了自己的党的利益,他个人并不沾一分一文。正如一位美国政治经济学家一针见血地指出的,这种腐败行为有时需要领袖强烈的自我牺牲精神,他为党确保了额外的资金来源,然而这种行为必然受到强有力的攻击和深深的休疑,甚至如果有必要的话,他在政治上将走向末路。他在党内为自己赢得了极高的荣誉,做出了一个受到景仰的人所能够做到的最大牺牲。在这类腐败行为当中,自由派经常指责劳工运动领袖的腐败行为,认为他们为了与自由派和激进派作斗争而接受保守派或政府的资助。在世界劳工运动史上,这样的例子不胜枚举。在英国,1885年大选期间,社会民主联盟领袖为了确保大都市地区两位候选人当选,接受了托利党所提供的资金。后者的主要目标是要分裂其主要对手的选票,从而击败自由派候选人;这样,所支付的资金数目取决于社会党候选人的选票数量,平均每张选票8英镑。同样,米兰劳工党领袖康斯坦诺•拉扎里(Constantino Lazzari),为了在选举中与资产阶级激进派一争高低,而从政府那里获得500里拉的援助。在德国,施韦泽(schweitzer)在担任德国劳工联盟主席期间,其某些行为(倍倍尔也在其中)被指责为腐化行为,当初却是出于同样的考虑。细读古斯塔夫•迈耶(GustavMayer)的种种论据至少会给我们这样一种印象。然而,所有这些例证都不足以构成对领袖个人腐败的指控,因为接受那些金钱并非为了个人的某种目的,而是为了党的潜在利益。至于这种行为在政治上是否明智,是否有利于推进政治道德,则是另外的问题。毋庸置疑,这种行为对大众的心理影响并非是积极的。而且,它对领袖自己的道德特别具有危险性。出于崇高的动机而进行的腐败行为最终可能走向为了某种卑劣的目的而行的腐败。如果类似的办法成为政党政治中的惯例而被接受,那么,那些能干却又无所顾忌的领袖很可能将腐败带来的一部分利润塞进自己的腰包,同时却能够使自己比那些能够以身作则、毫无自私心的同事对于党组织显得更为“有用”。这将意味着走向末路的开始,并为党内财阀政治打开了方便之门。

2019年3月27日,上午7点34分。寡头统治铁律,天津人民出版社,书摘12

从社会主义领袖的社会起源来看,我们大致可以将他们划分为两类:一类主要是来自无产阶级;而另一类则来自资产阶级,或具体说,来自资产阶级中的知识分子阶层。而来自中间阶级下层——如小资产阶级、小农场主、独立工匠、店主,等等——的比例则相当小。在多数情况下,这一阶层的代表只是作为同情劳工运动的旁观者,偶尔也有人成为劳工运动的一员。但他们几乎从未在社会主义领袖中占到相当比例。

在这两类领袖中,来自资产阶级阵营的领袖虽然当初曾反对过社会主义,但一般来说,与出身无产阶级的领袖相比,他们的理想主义往往显得更为突出。这种差异很容易从心理学角度得到解释。在绝大多数情况下,无产者并不需要经过一个渐变的过程进入社会主义阵营。毋宁说,他天生就是一名社会主义者,一名无产阶级政党的成员——虽然这并不是针对任何地方的无产阶级阵营中的所有阶层而言的,但至少可以说,情况经常是这样。在那些资本主义的发展已有相当时间的国家,在工人阶级的某些阶层,甚至整个工人阶级队伍中,往往存在着一种根深蒂固的社会主义传统。儿子继承父亲的阶级成分,而父亲的阶级成分肯定是从儿子的祖父那里继承下来的。对他们来说,社会主义就在他们的“血脉里”。

对那些出身资产阶级的社会主义者来说,情况就不大一样了,他们几乎没有人出身于社会主义的氛围。恰恰相反,他们的家庭传统肯定对工人怀有敌意,或至少对现代社会主义的许多主张充满了鄙视。与无产者一样,在资产阶级中,儿子继承父亲的阶级成分,只是在这里,他们继承的是资产阶级的阶级成分。在新的一代资产阶级的“血脉里”,并没有社会主义的成分,有的只是各种各样资产阶级的思维习惯。而且,他还从父辈那里继承了唯智主义(intellectualism),自以为是、傲气十足。我们还应进一步考虑以下两方面的因素:第一,一个出生在资产阶级家庭中的小孩,在其成长过程中所处的经济条件;第二,他所接受的学校教育,使他对工人阶级追求社会主义目标的斗争很早就产生了某种厌恶情绪。在这种经济环境中成长起来的人,逐步学会了为自己的财富而担扰,当他想到自己的阶级将来总有一天会遭到来自第四等级的有组织的群氓的冲击,他便不寒而栗。因此,他对自己的阶级身份极为敏感,有时这种敏感会转化为极端的仇恨心理。而建立在官方所认可的学科门类基础上的学校教育,进一步支持和强化了他作为统治阶级一员的情感。对资产阶级年轻一代来说,即使他们的父母本人就是社会主义的同情者,并无论从道义还是从理智上都是工人阶级事业的积极支持者,但由于学校教育和家庭环境对他们的影响是如此巨大,使得他们的资产阶级本能常常总是压倒了家庭的社会主义传统。

对那些富裕的资本家、高级官员以及传统的土地贵族的后代来说,加入社会主义阵营无异于一场灭顶之灾。虽然尽可以大谈那些朦跋的而且无关痛痒的具有人道主义色彩的梦想,甚至在私下自诩为“社会主义者”。而一旦他意欲成为社会主义政党的一名积极分子,主动承担公共职责,并使自己成为“反叛”队伍中的正式成员时,他们就会被自己所在的阶级视为骗子或傻瓜。他的社会声望也一落千丈,人们对他百般敌视,以致于他不得不与自己的家庭断绝一切关系。最亲密的个人关系一下子被切断,亲友们纷纷弃他而去。而这时的他也只有破釜沉舟,与自己的过去一刀两断了。

为了赢得选举,工人阶级政党往往会从小资产阶级那里寻求支持,而这对党组织本身产生了不同程度的影响。劳工党变成了“人民”党。它的支持者不再仅仅是手工工人,而是“所有生产者”、“全体劳动人民”,他们包括除那些依靠投资收入过活的有闲者外的所有阶级和社会阶层。无论是社会主义党的朋友还是敌人,他们都一再指出,小资产阶级会日益压倒手工工人。

有时也会出现这样的情况(尽管在这方面还没有足够的统计资料),例如在南德意志的某些社会党支部,特别是某些党代会上,小资产阶级虽然在人数上并不占优势,但他们的影响力却是主导性的。甚至我们不得不承认,在某些情况下,小资产阶级的势力及其威望,有时可能改变无产阶级政党的性质。

社会主义政党及工会组织的无产者领袖是大工业发展的间接产物。在资产阶级时代早期,某些工人由于比他们的同类更出众、更富有雄心,并通过自己的不懈奋斗,借助有利的环境,使他们最终成为雇佣者阶级。然而如今,由于企业和财富的集中,生产成本的提高,这种现象只能在南北美洲的某些地区见到(顺便提一句,这一点也是新大陆社会主义难以发展起来的重要因素)。而在欧洲,那里不再有可供开发的处女地,“白手起家者”早已成为历史陈迹。因此,对于那些聪明的工人来说,为自己梦想中失落的天堂寻求某些补偿就是再自然不过的事情了。如今,许多工人自身的精力和才干在他们狭窄的职业圈子里并没有得到充分的发挥,每天的工作完全是些毫无兴致的纯粹的机械劳作。于是在现代劳工运动中,这些人正在试图寻求并获得改善自己处境的机会,而这种机会是大工业如今无法提供的。对他们来说,劳工运动是一种崭新而崇高的生活方式,同时也为他们提供了新的就业岗位。而且,随着组织的日益庞大,他们也将获得提高自己社会地位的机会。毫无疑问,社会主义党中有许多让人垂涎的职位,而且几乎都是有薪水的,这对工人阶级队伍中那些头脑灵活的年轻人来说始终具有强大的吸引力。那些热心政治事务的人,以及工人队伍中那些具有写作和演讲才能的人,他们不会不受到一个能够为自己提供运用和发挥才干的广阔舞台的党的巨大影响。因此,我们不得不接受费雷罗的以下看法:对于任何出身无产者家庭的人来说,能够进入社会主义政党,必然意味着他们具有某些特殊的才能,并得益于有利的环境。然而,无论是从理想主义和阶级认同的动机,还是从个人的动机来说,他们进入党组织本身必须被视为有利可图的行为。对于一个有才干的德国工人来说,再没有比进入社会主义阵营更能使自己尽快“改善处境”的了。俾斯麦亲王就是最早认识到这种机会并及时抓住它(借助强烈的党派性)以达到自己政治目的的人之一。在政府与社会党斗争正酣之时,他指出社会主义宣传家如今已变成一种固定的行业,这一行业与其他行业并无不同。

像德国社会党这样规模庞大、组织复杂的政党,同样需要一个庞大的由编辑、秘书、簿记员以及其他工作人员组成的机构,这些人的惟一任务就是为这一庞大的机器服务。在其他国家,尽管存在一定的差异,但工人阶级运动和工会组织中的情况也大致如此。如今,由于上面谈到的原因,在德国劳工运动中,来自资产阶级的人士就相当有限。所以,大多数职位都被那些出身工人阶级的人控制,由于他们的热心好学,使得他们也赢得了同志们的信任。因此,可以说存在一个无产者精英阶层,他们是在党内通过一种自然选择过程自发产生的,而且这一精英队伍中的成员所发挥的作用与先前的完全不同。用一个更方便、更容易为人理解(尽管它缺乏科学上的准确性)的说法,我们可以说,这些人摆脱了体力劳动,而成为脑力劳动者。对于那些完成这一转变的人来说,他们将赢得相当多的优势,这种优势完全不同于那些脑力劳动(与体力劳动相比)所特有的优势。当一个体力劳动者变成社会党的官员后,他就不再完全为了工资而在人身上依附于雇主或工厂经理;他成了一个自由人,为了一项非个人的事业而从事脑力劳动。而且,他与这项事业休戚与共,不仅是出于自身最直接的物质利益的考虑,而且基于强有力的理想纽带和斗争中的团结一心。虽然某些例外情形会使一般人感到费解,但他如今所受到的待遇要比在私营企业主那里仁慈得多。在党内,党的工作人员并不是一个单纯的工资劳动者,而是一个参与分红的合伙人——这当然不是产业意义上的分红,因为党组织并不是通过商业经营获得红利的,它是一种理想意义上的红利。

当一个人从体力劳动者一转而成为知识分子后,他的整个生活将经历一次彻底的转变。他逐渐脱离无产者队伍而变成了小资产阶级。正如我们所看到的,起先他们只是职业和经济状况上的改变。党支付给他工资,尽管不是很高,但无疑要比他进入社会主义官僚系统之前的平均工资高得多,并足以使他过上小资产阶级式的生活。在一次德国社会党代表大会上,李卜克内西向党的其他领导人呼吁:“你们在很大程度上已经变成工人队伍中的贵族——这里的贵族我是从收入方面而言的。在厄尔士(Eragebiige,位于德国和捷克交界地带——中译者)的工人和西里西亚(中欧一地区,包括德国东南部——中译者)的纺织工人眼里,你们的工资收入无异于克罗伊斯王的收入。”不可否认,至少在多数情况下,在党或工会组织中任职并不一定会使那些出身手工工人的人变成资产阶级。但职业性质的改变会使他凌驾于他原来所属的那个阶级之上,在德国,社会学家对这类人有一个精确的术语就是工人阶级上层。连卡尔•马克思自己也毫不迟疑地将工人阶级的领袖群体分为两类:一类是上层阶级的工人(脑力劳动者),而另一类则是体力劳动者(Aiteiter)。

作为一种促进社会变迁的动力源泉,德国社会党与另一个机构——普鲁士军事组织——有着许多相似之处。对于出身资产阶级家庭的人来说,一旦当他永久地进入军界,就与自己所属的阶级之间逐渐疏远。如果能获得高级军衔,皇帝将授予他头衔。这样,他便失去了自己原先的那些资产阶级特性,而接受了新的充斥着封建色彩的生活方式与思想观念。这些军官只对自己是否能进入“上流社会”(gentility)感兴趣,而这也是整个资产阶级所向往的,不过在军队里,这一过程却要快得多,而军官们自己也对这一过程的结果有着充分的认识。在军队里,每年都有成百上千来自资产阶级上层和中层的年轻人被晋升为军官,他们心中惟一的希望就是获得更高的职位和社会地位。

在那些来自资产阶级知识分子群体的劳工领袖家庭中,也出现类似的现象,有关这一点我们在前文已有论述。两者的最终结果是一致的,惟一的区别在于:那些先前的手工工人们的后代忘记了他们的阶级出身,而那些资产阶级知识分子的后代却继续保持了他们的阶级出身。这样,在劳工运动的发展历史中,我们发现一个与资产阶级反对工人的历史中类似的具有讽刺意味的现象:资产阶级未能阻止其成员中许多最有教养、最有才干、最为机敏的人站在自己的死敌——无产阶级队伍的最前列;通常,正是这些先前的资产阶级发动和组织了无产阶级的革命运动。无产阶级也遭遇到同样的命运,在激烈的革命斗争中,无产者们剥夺剥夺者,他们从本阶级内部选拔那些最具才干、最具洞察力的人,为集体事业献身使得他们扔掉了手中的粗陋的劳动工具,而拿起了笔,这样,无产阶级就将那些专门选拔出来对付特权阶级的人甩给了自己的敌人。即使这些被选拔出来的革命斗士自己能够与资产阶级保持距离,他们的后代却不能。这该是一种劫数:一边是当初的资产阶级,而另一边则是先前的手工工人。不管表面看来多么自相矛盾,分别代表劳资双方的两个阶级,它们在政治上的激烈对抗最终却以一种两个阶级之间的社会交换收场。

在这两类领袖中,来自资产阶级阵营的领袖虽然当初曾反对过社会主义,但一般来说,与出身无产阶级的领袖相比,他们的理想主义往往显得更为突出。这种差异很容易从心理学角度得到解释。在绝大多数情况下,无产者并不需要经过一个渐变的过程进入社会主义阵营。毋宁说,他天生就是一名社会主义者,一名无产阶级政党的成员——虽然这并不是针对任何地方的无产阶级阵营中的所有阶层而言的,但至少可以说,情况经常是这样。在那些资本主义的发展已有相当时间的国家,在工人阶级的某些阶层,甚至整个工人阶级队伍中,往往存在着一种根深蒂固的社会主义传统。儿子继承父亲的阶级成分,而父亲的阶级成分肯定是从儿子的祖父那里继承下来的。对他们来说,社会主义就在他们的“血脉里”。

对那些出身资产阶级的社会主义者来说,情况就不大一样了,他们几乎没有人出身于社会主义的氛围。恰恰相反,他们的家庭传统肯定对工人怀有敌意,或至少对现代社会主义的许多主张充满了鄙视。与无产者一样,在资产阶级中,儿子继承父亲的阶级成分,只是在这里,他们继承的是资产阶级的阶级成分。在新的一代资产阶级的“血脉里”,并没有社会主义的成分,有的只是各种各样资产阶级的思维习惯。而且,他还从父辈那里继承了唯智主义(intellectualism),自以为是、傲气十足。我们还应进一步考虑以下两方面的因素:第一,一个出生在资产阶级家庭中的小孩,在其成长过程中所处的经济条件;第二,他所接受的学校教育,使他对工人阶级追求社会主义目标的斗争很早就产生了某种厌恶情绪。在这种经济环境中成长起来的人,逐步学会了为自己的财富而担扰,当他想到自己的阶级将来总有一天会遭到来自第四等级的有组织的群氓的冲击,他便不寒而栗。因此,他对自己的阶级身份极为敏感,有时这种敏感会转化为极端的仇恨心理。而建立在官方所认可的学科门类基础上的学校教育,进一步支持和强化了他作为统治阶级一员的情感。对资产阶级年轻一代来说,即使他们的父母本人就是社会主义的同情者,并无论从道义还是从理智上都是工人阶级事业的积极支持者,但由于学校教育和家庭环境对他们的影响是如此巨大,使得他们的资产阶级本能常常总是压倒了家庭的社会主义传统。

对那些富裕的资本家、高级官员以及传统的土地贵族的后代来说,加入社会主义阵营无异于一场灭顶之灾。虽然尽可以大谈那些朦跋的而且无关痛痒的具有人道主义色彩的梦想,甚至在私下自诩为“社会主义者”。而一旦他意欲成为社会主义政党的一名积极分子,主动承担公共职责,并使自己成为“反叛”队伍中的正式成员时,他们就会被自己所在的阶级视为骗子或傻瓜。他的社会声望也一落千丈,人们对他百般敌视,以致于他不得不与自己的家庭断绝一切关系。最亲密的个人关系一下子被切断,亲友们纷纷弃他而去。而这时的他也只有破釜沉舟,与自己的过去一刀两断了。

为了赢得选举,工人阶级政党往往会从小资产阶级那里寻求支持,而这对党组织本身产生了不同程度的影响。劳工党变成了“人民”党。它的支持者不再仅仅是手工工人,而是“所有生产者”、“全体劳动人民”,他们包括除那些依靠投资收入过活的有闲者外的所有阶级和社会阶层。无论是社会主义党的朋友还是敌人,他们都一再指出,小资产阶级会日益压倒手工工人。

有时也会出现这样的情况(尽管在这方面还没有足够的统计资料),例如在南德意志的某些社会党支部,特别是某些党代会上,小资产阶级虽然在人数上并不占优势,但他们的影响力却是主导性的。甚至我们不得不承认,在某些情况下,小资产阶级的势力及其威望,有时可能改变无产阶级政党的性质。

社会主义政党及工会组织的无产者领袖是大工业发展的间接产物。在资产阶级时代早期,某些工人由于比他们的同类更出众、更富有雄心,并通过自己的不懈奋斗,借助有利的环境,使他们最终成为雇佣者阶级。然而如今,由于企业和财富的集中,生产成本的提高,这种现象只能在南北美洲的某些地区见到(顺便提一句,这一点也是新大陆社会主义难以发展起来的重要因素)。而在欧洲,那里不再有可供开发的处女地,“白手起家者”早已成为历史陈迹。因此,对于那些聪明的工人来说,为自己梦想中失落的天堂寻求某些补偿就是再自然不过的事情了。如今,许多工人自身的精力和才干在他们狭窄的职业圈子里并没有得到充分的发挥,每天的工作完全是些毫无兴致的纯粹的机械劳作。于是在现代劳工运动中,这些人正在试图寻求并获得改善自己处境的机会,而这种机会是大工业如今无法提供的。对他们来说,劳工运动是一种崭新而崇高的生活方式,同时也为他们提供了新的就业岗位。而且,随着组织的日益庞大,他们也将获得提高自己社会地位的机会。毫无疑问,社会主义党中有许多让人垂涎的职位,而且几乎都是有薪水的,这对工人阶级队伍中那些头脑灵活的年轻人来说始终具有强大的吸引力。那些热心政治事务的人,以及工人队伍中那些具有写作和演讲才能的人,他们不会不受到一个能够为自己提供运用和发挥才干的广阔舞台的党的巨大影响。因此,我们不得不接受费雷罗的以下看法:对于任何出身无产者家庭的人来说,能够进入社会主义政党,必然意味着他们具有某些特殊的才能,并得益于有利的环境。然而,无论是从理想主义和阶级认同的动机,还是从个人的动机来说,他们进入党组织本身必须被视为有利可图的行为。对于一个有才干的德国工人来说,再没有比进入社会主义阵营更能使自己尽快“改善处境”的了。俾斯麦亲王就是最早认识到这种机会并及时抓住它(借助强烈的党派性)以达到自己政治目的的人之一。在政府与社会党斗争正酣之时,他指出社会主义宣传家如今已变成一种固定的行业,这一行业与其他行业并无不同。

像德国社会党这样规模庞大、组织复杂的政党,同样需要一个庞大的由编辑、秘书、簿记员以及其他工作人员组成的机构,这些人的惟一任务就是为这一庞大的机器服务。在其他国家,尽管存在一定的差异,但工人阶级运动和工会组织中的情况也大致如此。如今,由于上面谈到的原因,在德国劳工运动中,来自资产阶级的人士就相当有限。所以,大多数职位都被那些出身工人阶级的人控制,由于他们的热心好学,使得他们也赢得了同志们的信任。因此,可以说存在一个无产者精英阶层,他们是在党内通过一种自然选择过程自发产生的,而且这一精英队伍中的成员所发挥的作用与先前的完全不同。用一个更方便、更容易为人理解(尽管它缺乏科学上的准确性)的说法,我们可以说,这些人摆脱了体力劳动,而成为脑力劳动者。对于那些完成这一转变的人来说,他们将赢得相当多的优势,这种优势完全不同于那些脑力劳动(与体力劳动相比)所特有的优势。当一个体力劳动者变成社会党的官员后,他就不再完全为了工资而在人身上依附于雇主或工厂经理;他成了一个自由人,为了一项非个人的事业而从事脑力劳动。而且,他与这项事业休戚与共,不仅是出于自身最直接的物质利益的考虑,而且基于强有力的理想纽带和斗争中的团结一心。虽然某些例外情形会使一般人感到费解,但他如今所受到的待遇要比在私营企业主那里仁慈得多。在党内,党的工作人员并不是一个单纯的工资劳动者,而是一个参与分红的合伙人——这当然不是产业意义上的分红,因为党组织并不是通过商业经营获得红利的,它是一种理想意义上的红利。

当一个人从体力劳动者一转而成为知识分子后,他的整个生活将经历一次彻底的转变。他逐渐脱离无产者队伍而变成了小资产阶级。正如我们所看到的,起先他们只是职业和经济状况上的改变。党支付给他工资,尽管不是很高,但无疑要比他进入社会主义官僚系统之前的平均工资高得多,并足以使他过上小资产阶级式的生活。在一次德国社会党代表大会上,李卜克内西向党的其他领导人呼吁:“你们在很大程度上已经变成工人队伍中的贵族——这里的贵族我是从收入方面而言的。在厄尔士(Eragebiige,位于德国和捷克交界地带——中译者)的工人和西里西亚(中欧一地区,包括德国东南部——中译者)的纺织工人眼里,你们的工资收入无异于克罗伊斯王的收入。”不可否认,至少在多数情况下,在党或工会组织中任职并不一定会使那些出身手工工人的人变成资产阶级。但职业性质的改变会使他凌驾于他原来所属的那个阶级之上,在德国,社会学家对这类人有一个精确的术语就是工人阶级上层。连卡尔•马克思自己也毫不迟疑地将工人阶级的领袖群体分为两类:一类是上层阶级的工人(脑力劳动者),而另一类则是体力劳动者(Aiteiter)。

作为一种促进社会变迁的动力源泉,德国社会党与另一个机构——普鲁士军事组织——有着许多相似之处。对于出身资产阶级家庭的人来说,一旦当他永久地进入军界,就与自己所属的阶级之间逐渐疏远。如果能获得高级军衔,皇帝将授予他头衔。这样,他便失去了自己原先的那些资产阶级特性,而接受了新的充斥着封建色彩的生活方式与思想观念。这些军官只对自己是否能进入“上流社会”(gentility)感兴趣,而这也是整个资产阶级所向往的,不过在军队里,这一过程却要快得多,而军官们自己也对这一过程的结果有着充分的认识。在军队里,每年都有成百上千来自资产阶级上层和中层的年轻人被晋升为军官,他们心中惟一的希望就是获得更高的职位和社会地位。

在那些来自资产阶级知识分子群体的劳工领袖家庭中,也出现类似的现象,有关这一点我们在前文已有论述。两者的最终结果是一致的,惟一的区别在于:那些先前的手工工人们的后代忘记了他们的阶级出身,而那些资产阶级知识分子的后代却继续保持了他们的阶级出身。这样,在劳工运动的发展历史中,我们发现一个与资产阶级反对工人的历史中类似的具有讽刺意味的现象:资产阶级未能阻止其成员中许多最有教养、最有才干、最为机敏的人站在自己的死敌——无产阶级队伍的最前列;通常,正是这些先前的资产阶级发动和组织了无产阶级的革命运动。无产阶级也遭遇到同样的命运,在激烈的革命斗争中,无产者们剥夺剥夺者,他们从本阶级内部选拔那些最具才干、最具洞察力的人,为集体事业献身使得他们扔掉了手中的粗陋的劳动工具,而拿起了笔,这样,无产阶级就将那些专门选拔出来对付特权阶级的人甩给了自己的敌人。即使这些被选拔出来的革命斗士自己能够与资产阶级保持距离,他们的后代却不能。这该是一种劫数:一边是当初的资产阶级,而另一边则是先前的手工工人。不管表面看来多么自相矛盾,分别代表劳资双方的两个阶级,它们在政治上的激烈对抗最终却以一种两个阶级之间的社会交换收场。

2019年3月27日,上午7点30分。寡头统治铁律,天津人民出版社,书摘11

无产者大众起先之所以只是本能地意识到自己所受的压迫,是由于他们没有得到任何形式的启发教育。而这种教育能够给予他们以某种线索,借以理解无产者所受压迫的历史过程,这种过程表面看来往往显得含糊不清。对于那些软弱无力并因此对自己完全丧失信心的阶级来说,由于长期以来缺乏教育,并被剥夺了一切政治权利,所以,除非获得某种启发教育(这种教育可能来自本阶级成员,也可能来自一般人所说的“上层”阶级),使他们意识到自身的道德权利和政治一经济权利,他们便不可能采取积极的行动。这似乎已成了一个心理一历史规律。迄今为止,历史上所有大规模的阶级运动,都是出于以下心理反应:不仅仅是我们这些未受过教育、没有法定权利的大众认为自己承受着压迫,那些对社会体制有着丰富知识,具有更加敏锐的判断力的人们同样也这样认为;既然连上层阶级中的智者都预言我们将获得解放,那么,这一理想就不能被说成是异想天开了。

在早期的阶级斗争中,也会出现类似的现象。从历史上看,每一次大规模的阶级运动,都是在那些来自运动所反对的那个阶级的人们的鼓动、合作、领导之下进行的。斯巴达克思曾鼓励奴隶为自由而战,虽然他出身奴隶家庭,但他当时已经获得了自由,而且在色雷斯有自己的财产。托马斯•闽采尔(thomas Miinzer),图林根农民战争的主要发起人,然而他自己却并非农民,而是一位博学之士。弗洛里安•吉尔(FLorian Geier)是一名骑士。法国大革命爆发前夕,第二等级(tiersetat)解放运动最为著名的领袖——拉斐耶特(Lafayette)、米拉波(Mirabeau)、罗兰(Roland)以及西耶斯(Sieyfes),都出身上层阶级。弑君者菲利普•埃加利特(Philippe-Egalite),自己就是皇室家族的成员。从现代劳工运动的历史看,这一规律概莫能外。德国历史学家西奥多•林德尔(Theodor Linder)声称,现代社会主义运动总是由非工人阶级人士“唤醒”的。我们不得不对这一看法提出质疑,因为它使我们不由地想起巫师边挥舞着魔杖边说:“已发生过一场劳工运动了,那就再来一场劳工运动好啦!”而且,林德尔的说法也欠准确和周全。因为他未能认识到这里的“唤醒”并非凭空而降,也不能说是某个“伟大人物”的杰作。而某些历史学派正是将这些“伟大人物”作为他们历史前进动力理论的基石。实际上,劳工运动的产生需要社会和经济发展达到一定的程度,否则,任何运动也就无从谈起。然而,尽管林德尔未对自己的观点做出较好的阐述,但有一点却是正确的,即现代劳工运动的发起者主要来自“有教养的阶级”。政治社会主义的伟大先驱,以及哲学社会主义的重要代表圣西门、傅立叶(Fourier)以及欧文(owen);政治社会主义的奠基人,路易•勃朗(Louis Blanc)、布朗基(Blanqui)、拉萨尔(Lassalle);经济和科学社会主义之父马克思、恩格斯以及罗德贝(Rodbertus),均是资产阶级知识分子。此外,虽然魏特林(Wilhelm Weitling)曾做过裁缝店学徒,皮埃尔•勒鲁(Pierre Le Roux)是自学成才的哲学家,但无论是在理论方面还是实践方面,他们的影响力远不及前者。而只有印刷工人出身的普鲁东,在国际舞台享有很高的声誉。即使在最近几年投身劳工事业的著名演说家中,出身资产阶级的仍然占绝大多数,而工人出身的则少之又少。那些资产阶级出身的社会主义重要领导人的名单可以开列一大串;而那些出身地道的工人家庭,并在本阶级历史上留下卓越功勋的领导人,我们一口气便可将他们的名字开列出来,他们有贝努瓦•马隆(Bfenoit MaLon)、倍倍尔(Augusst Bebel)以及爱德华•安塞尔(Eduard Anseele)。尽管他们都是工人阶级实践运动的伟大领袖、强有力的组织者,然而都无法被列人具有开拓精神的社会主义理论家的行列。

我们发现,资产阶级的反抗背后有着坚定的自信心作为支持。然而,阿米西斯和海涅都有一个基本观点,现在看来仍然是正确的,那就是:一个对自身的存在缺乏充分信心的社会,便意味着它已在政治上处于弥留之际了。特权阶级在维护自身特权过程中所表现出的信心和耐力表明,它仍具有某些使自己存在下去的素质,特别是其中隐藏的某种冷酷的力量,它不仅可以在残酷、没有道德心的情况下凸现出来,而且会在强有力的自信心的作用下,释放出巨大的能量。

宣传鼓动的目的就在于动摇对手的自信心,并使他们相信我们的主张要比他们的立场更高一筹。社会主义尤其不能低估华丽的言辞背后强大的说服力量,因为,只有通过这种手段,社会主义才能赢得巨大成功。但由于受社会关系的局限,这种说服的力量必然有一定的限度。当试图动员普通大众和社会各阶级人们参加旨在获得自身解放的运动时,在通常情况下,这种手段往往能够取得积极效果。然而,人类历史上各种各样的社会斗争一再告诉我们,当试图说服那些特权阶级,要他们作为一个阶级或个人,放弃他们自己于社会中已占有的统治地位时,这种手段也就无法奏效了。

不可否认,社会主义的思想学说已经赢得了许多出身资产阶级家庭的年轻人的青睐,该学说对他们思想的影响如此深刻,甚至使他们可以抛弃自己所拥有的一切——离开父母、亲友,放弃自己的社会地位,而且没有丝毫的惋惜和迟疑。他们已将自己的生命奉献给社会主义所倡导的人类解放事业。然而,这种情况只能是个别的,并非整个经济上占统治地位阶级内的普遍现象。这个阶级并未因那些背叛者而遭到丝毫削弱,而且历史上从未出现整个阶级拱手让出自己所有的特权这样的现象。这一阶级从来不会认为有什么强有力的道德依据,为了那些“难兄难弟”而放弃自己的特权。即使没有其他原因,仅只阶级利己主义就足以使他们不会那样做。而阶级利己主义是无产阶级以及任何其他阶级的共同天性。所不同的是,无产阶级的阶级利己主义最终与那种不知何谓阶级的人类社会理想相耦合,至少在抽象的层面是这样。不可否认,在统治阶级和占有者阶级内部各阶层中,阶级利己主义的表现程度往往存在很大差异。某些土地占有者阶级——典型的如普鲁士容克地主——至今仍公开叫嚣:那些要求政治、经济、社会权力的人,已危及到我们的阶级特权,应将他们视为罪犯和疯子。

在早期的阶级斗争中,也会出现类似的现象。从历史上看,每一次大规模的阶级运动,都是在那些来自运动所反对的那个阶级的人们的鼓动、合作、领导之下进行的。斯巴达克思曾鼓励奴隶为自由而战,虽然他出身奴隶家庭,但他当时已经获得了自由,而且在色雷斯有自己的财产。托马斯•闽采尔(thomas Miinzer),图林根农民战争的主要发起人,然而他自己却并非农民,而是一位博学之士。弗洛里安•吉尔(FLorian Geier)是一名骑士。法国大革命爆发前夕,第二等级(tiersetat)解放运动最为著名的领袖——拉斐耶特(Lafayette)、米拉波(Mirabeau)、罗兰(Roland)以及西耶斯(Sieyfes),都出身上层阶级。弑君者菲利普•埃加利特(Philippe-Egalite),自己就是皇室家族的成员。从现代劳工运动的历史看,这一规律概莫能外。德国历史学家西奥多•林德尔(Theodor Linder)声称,现代社会主义运动总是由非工人阶级人士“唤醒”的。我们不得不对这一看法提出质疑,因为它使我们不由地想起巫师边挥舞着魔杖边说:“已发生过一场劳工运动了,那就再来一场劳工运动好啦!”而且,林德尔的说法也欠准确和周全。因为他未能认识到这里的“唤醒”并非凭空而降,也不能说是某个“伟大人物”的杰作。而某些历史学派正是将这些“伟大人物”作为他们历史前进动力理论的基石。实际上,劳工运动的产生需要社会和经济发展达到一定的程度,否则,任何运动也就无从谈起。然而,尽管林德尔未对自己的观点做出较好的阐述,但有一点却是正确的,即现代劳工运动的发起者主要来自“有教养的阶级”。政治社会主义的伟大先驱,以及哲学社会主义的重要代表圣西门、傅立叶(Fourier)以及欧文(owen);政治社会主义的奠基人,路易•勃朗(Louis Blanc)、布朗基(Blanqui)、拉萨尔(Lassalle);经济和科学社会主义之父马克思、恩格斯以及罗德贝(Rodbertus),均是资产阶级知识分子。此外,虽然魏特林(Wilhelm Weitling)曾做过裁缝店学徒,皮埃尔•勒鲁(Pierre Le Roux)是自学成才的哲学家,但无论是在理论方面还是实践方面,他们的影响力远不及前者。而只有印刷工人出身的普鲁东,在国际舞台享有很高的声誉。即使在最近几年投身劳工事业的著名演说家中,出身资产阶级的仍然占绝大多数,而工人出身的则少之又少。那些资产阶级出身的社会主义重要领导人的名单可以开列一大串;而那些出身地道的工人家庭,并在本阶级历史上留下卓越功勋的领导人,我们一口气便可将他们的名字开列出来,他们有贝努瓦•马隆(Bfenoit MaLon)、倍倍尔(Augusst Bebel)以及爱德华•安塞尔(Eduard Anseele)。尽管他们都是工人阶级实践运动的伟大领袖、强有力的组织者,然而都无法被列人具有开拓精神的社会主义理论家的行列。

我们发现,资产阶级的反抗背后有着坚定的自信心作为支持。然而,阿米西斯和海涅都有一个基本观点,现在看来仍然是正确的,那就是:一个对自身的存在缺乏充分信心的社会,便意味着它已在政治上处于弥留之际了。特权阶级在维护自身特权过程中所表现出的信心和耐力表明,它仍具有某些使自己存在下去的素质,特别是其中隐藏的某种冷酷的力量,它不仅可以在残酷、没有道德心的情况下凸现出来,而且会在强有力的自信心的作用下,释放出巨大的能量。

宣传鼓动的目的就在于动摇对手的自信心,并使他们相信我们的主张要比他们的立场更高一筹。社会主义尤其不能低估华丽的言辞背后强大的说服力量,因为,只有通过这种手段,社会主义才能赢得巨大成功。但由于受社会关系的局限,这种说服的力量必然有一定的限度。当试图动员普通大众和社会各阶级人们参加旨在获得自身解放的运动时,在通常情况下,这种手段往往能够取得积极效果。然而,人类历史上各种各样的社会斗争一再告诉我们,当试图说服那些特权阶级,要他们作为一个阶级或个人,放弃他们自己于社会中已占有的统治地位时,这种手段也就无法奏效了。

不可否认,社会主义的思想学说已经赢得了许多出身资产阶级家庭的年轻人的青睐,该学说对他们思想的影响如此深刻,甚至使他们可以抛弃自己所拥有的一切——离开父母、亲友,放弃自己的社会地位,而且没有丝毫的惋惜和迟疑。他们已将自己的生命奉献给社会主义所倡导的人类解放事业。然而,这种情况只能是个别的,并非整个经济上占统治地位阶级内的普遍现象。这个阶级并未因那些背叛者而遭到丝毫削弱,而且历史上从未出现整个阶级拱手让出自己所有的特权这样的现象。这一阶级从来不会认为有什么强有力的道德依据,为了那些“难兄难弟”而放弃自己的特权。即使没有其他原因,仅只阶级利己主义就足以使他们不会那样做。而阶级利己主义是无产阶级以及任何其他阶级的共同天性。所不同的是,无产阶级的阶级利己主义最终与那种不知何谓阶级的人类社会理想相耦合,至少在抽象的层面是这样。不可否认,在统治阶级和占有者阶级内部各阶层中,阶级利己主义的表现程度往往存在很大差异。某些土地占有者阶级——典型的如普鲁士容克地主——至今仍公开叫嚣:那些要求政治、经济、社会权力的人,已危及到我们的阶级特权,应将他们视为罪犯和疯子。

2019年3月19日星期二

2019年3月19日,下午17点47分。让文化见鬼去吧,书摘2

让文化见鬼去吧,书摘1

这是一个简单的事实,民主在物质上是不可能的,在一个由数以万计的个人所组成的集体当中(像我们的现代社会那样),我们有可能得到一个人民的政府,甚至是为人民的政府,但从来不可能得到一个依靠人民来管理的政府。但那是真正的考验,因为如果人民不能管理自己,就会被别人管理,这样便不再是民主了,这可不只是一个逻辑上的诡辩,民主在现代从来就没有真正存在过。比如在我们的国家(注,作者是英国人),君主制被寡头政治推翻了,而自1688年“大革命”以来,我们一直被一连串的寡头集团所统治,它有可能是辉格党或者托利党,有可能代表地主或金融家的利益,却从未代表全体人民的利益,在我们这个时代,一种新的寡头集团——工会寡头集团,一个渴望权力的排外的社会团体——一直在(幸好是徒然地)争取国家的控制权,它现在公然与上升中的垄断资本主义集团打成一片,形成了詹姆斯.伯纳姆所说的“管理阶级”。

这一切显然可以解释那些历史事实,除了傻瓜之外,没有人会相信民主曾经存在过,或者有可能在现代的工业社会中变成现实。

从来没有自然的贵族——尽管会有不自然的,有教养的贵族,会有纯种的人,如同有纯种的家畜一样。贵族阶层和资产阶级,地位较高的资产阶级,地位较低的资产阶级和工人阶级——其中没有一个是天生注定的阶级——它们全都是经济不平等的表现,这种不平等时常代代相传。它们屡屡被打乱,不仅被乖戾命运打乱,而且被身份置换所打乱——社会学家称之为精英循环,该过程仅仅体现一个生物学上的事实,灯红酒绿,无精打采最终会削弱沉迷其中的阶级的力量,这个阶级必将没落,它的位置将被一个引导着更健康的生活的阶级所取代。然而,精英循环——在法西斯主义哲学家中十分流行的观念——也不是一种自然现象。至少,它并不比茶壶中沸水的循环更“自然”:它体现了社会生活中的不平等——工作,营养和娱乐的不平等。平衡了水的温度,它就不再循环了;平衡了社会条件,让每个人都引导一种健康的生活,就不会再有精英的循环了。

但是,教育上的困难并未止于那无边的问题。我们在学校里教育孩子,但在学校之外,另一个教育过程始终在进行——环境在影响着儿童。如果我们强迫孩子栖息在丑陋的学校,回家时穿过丑陋的街道,居住在被丑陋的东西包围着的丑陋的房子里,那么,在发展创造性,鉴赏性的冲动方面就不会有什么成效。这样,不知不觉中,我们就得面对更广泛的社会问题。单靠教育是不够的,因为教育只是局部,而且在工业时代所引起的丑陋的混沌状态中,教育很可能无所作为。

在专制统治中,艺术家可能会大量涌现,并且大多数独裁者都意识到了历史评价的重要性,而试图编制一件文化的外衣来掩盖他们的罪行。然而,历史的评价是无法操纵的,当暴君和艺术家去世以后,艺术品会保留下来,接受艺术法则的检验,而那些法则不是经济的,实用的法则,而仅仅是美学的法则。

这是一个简单的事实,民主在物质上是不可能的,在一个由数以万计的个人所组成的集体当中(像我们的现代社会那样),我们有可能得到一个人民的政府,甚至是为人民的政府,但从来不可能得到一个依靠人民来管理的政府。但那是真正的考验,因为如果人民不能管理自己,就会被别人管理,这样便不再是民主了,这可不只是一个逻辑上的诡辩,民主在现代从来就没有真正存在过。比如在我们的国家(注,作者是英国人),君主制被寡头政治推翻了,而自1688年“大革命”以来,我们一直被一连串的寡头集团所统治,它有可能是辉格党或者托利党,有可能代表地主或金融家的利益,却从未代表全体人民的利益,在我们这个时代,一种新的寡头集团——工会寡头集团,一个渴望权力的排外的社会团体——一直在(幸好是徒然地)争取国家的控制权,它现在公然与上升中的垄断资本主义集团打成一片,形成了詹姆斯.伯纳姆所说的“管理阶级”。

这一切显然可以解释那些历史事实,除了傻瓜之外,没有人会相信民主曾经存在过,或者有可能在现代的工业社会中变成现实。

从来没有自然的贵族——尽管会有不自然的,有教养的贵族,会有纯种的人,如同有纯种的家畜一样。贵族阶层和资产阶级,地位较高的资产阶级,地位较低的资产阶级和工人阶级——其中没有一个是天生注定的阶级——它们全都是经济不平等的表现,这种不平等时常代代相传。它们屡屡被打乱,不仅被乖戾命运打乱,而且被身份置换所打乱——社会学家称之为精英循环,该过程仅仅体现一个生物学上的事实,灯红酒绿,无精打采最终会削弱沉迷其中的阶级的力量,这个阶级必将没落,它的位置将被一个引导着更健康的生活的阶级所取代。然而,精英循环——在法西斯主义哲学家中十分流行的观念——也不是一种自然现象。至少,它并不比茶壶中沸水的循环更“自然”:它体现了社会生活中的不平等——工作,营养和娱乐的不平等。平衡了水的温度,它就不再循环了;平衡了社会条件,让每个人都引导一种健康的生活,就不会再有精英的循环了。

但是,教育上的困难并未止于那无边的问题。我们在学校里教育孩子,但在学校之外,另一个教育过程始终在进行——环境在影响着儿童。如果我们强迫孩子栖息在丑陋的学校,回家时穿过丑陋的街道,居住在被丑陋的东西包围着的丑陋的房子里,那么,在发展创造性,鉴赏性的冲动方面就不会有什么成效。这样,不知不觉中,我们就得面对更广泛的社会问题。单靠教育是不够的,因为教育只是局部,而且在工业时代所引起的丑陋的混沌状态中,教育很可能无所作为。

在专制统治中,艺术家可能会大量涌现,并且大多数独裁者都意识到了历史评价的重要性,而试图编制一件文化的外衣来掩盖他们的罪行。然而,历史的评价是无法操纵的,当暴君和艺术家去世以后,艺术品会保留下来,接受艺术法则的检验,而那些法则不是经济的,实用的法则,而仅仅是美学的法则。

2019年3月17日星期日

2019年3月17日,下午20点16分。在寡头统治铁律的中译本里,有一些数据

其中一组数据,是意大利这个国家,在1940年代前后,全国从事农业的人口占总人口比重,这样一个数据,显示,农业从业人口占了总人口的1/5

虽然各行各业效率有所提升,但我依然坚持我的观点,一个农业人口的劳动成果最多养活8个人

且很多必须亲历亲为的事情,机械是无法替代的

这就让我想到,我预估中国至少5亿人从事农业(5乘以8),其产出养活了美国(3亿),欧洲(10亿),中国(18亿),以内,三个国家/区域总人口(31亿),可能还有剩余,大概还向非洲或朝鲜出口了许多农产品

最近我阅读了熊彼得的资本主义社会主义和民主这本书,熊彼得的写作是在富豪比如洛克菲勒等人的资助下完成的,所以熊彼得在提及什么情况会导致通胀,就避而不提富人的消费可能也会引起通胀这种现象,而只是笼统得说了一下,充分就业会引起通胀

当然熊彼得还说,政府的腐败也是引起通胀现象的情形之一

鉴于美国是信奉实用主义的,所以熊彼特一方面谈论经济,一方面经商却导致所在企业破产,熊彼特的观点到底哪些是对的哪些是错的,也很难搞清

全世界最富有的人,财富总和,是全世界另外40余亿人口财富的总和,最富的人,在一辆面包车里就可以坐满

为什么,最富的人拥有或消费了那么多财富,比如打个比方,替女士们生产10亿瓶香水,把香水平均分给10亿名女士,每个女士1瓶香水,或者1000万名女士各人拥有100瓶香水,更甚,这个比例可以按照100万名女士拥有1000瓶香来计算

后一种情况难道不也是通胀吗

ps.最后,附上,增长的极限,这本书中的一段话

当一个国家的精英相信其国内各个方面存在的巨大差异是可接受的,那么他们就会利用权力在他们与大多数民众之间形成更加悬殊的收入差异。这种不平等可能导致中产阶级的沮丧,愤怒和抗议。抗议可能会招致镇压,而镇压使精英进一步从大众中隔离出来,并且使强权者更认为他们和大多数民众之间存在巨大差距有合理的道德规范和价值。收入不平等上升,愤怒和沮丧增长着,而这些导致更强有力的镇压,最终可能导致革命和垮台

虽然各行各业效率有所提升,但我依然坚持我的观点,一个农业人口的劳动成果最多养活8个人

且很多必须亲历亲为的事情,机械是无法替代的

这就让我想到,我预估中国至少5亿人从事农业(5乘以8),其产出养活了美国(3亿),欧洲(10亿),中国(18亿),以内,三个国家/区域总人口(31亿),可能还有剩余,大概还向非洲或朝鲜出口了许多农产品

最近我阅读了熊彼得的资本主义社会主义和民主这本书,熊彼得的写作是在富豪比如洛克菲勒等人的资助下完成的,所以熊彼得在提及什么情况会导致通胀,就避而不提富人的消费可能也会引起通胀这种现象,而只是笼统得说了一下,充分就业会引起通胀

当然熊彼得还说,政府的腐败也是引起通胀现象的情形之一

鉴于美国是信奉实用主义的,所以熊彼特一方面谈论经济,一方面经商却导致所在企业破产,熊彼特的观点到底哪些是对的哪些是错的,也很难搞清

全世界最富有的人,财富总和,是全世界另外40余亿人口财富的总和,最富的人,在一辆面包车里就可以坐满

为什么,最富的人拥有或消费了那么多财富,比如打个比方,替女士们生产10亿瓶香水,把香水平均分给10亿名女士,每个女士1瓶香水,或者1000万名女士各人拥有100瓶香水,更甚,这个比例可以按照100万名女士拥有1000瓶香来计算

后一种情况难道不也是通胀吗

ps.最后,附上,增长的极限,这本书中的一段话

当一个国家的精英相信其国内各个方面存在的巨大差异是可接受的,那么他们就会利用权力在他们与大多数民众之间形成更加悬殊的收入差异。这种不平等可能导致中产阶级的沮丧,愤怒和抗议。抗议可能会招致镇压,而镇压使精英进一步从大众中隔离出来,并且使强权者更认为他们和大多数民众之间存在巨大差距有合理的道德规范和价值。收入不平等上升,愤怒和沮丧增长着,而这些导致更强有力的镇压,最终可能导致革命和垮台

2019年3月11日星期一

2019年3月11日,下午16点43分。傅建军在某天午饭后叫两个警察开车来,后来就把我五花大绑,带去了精神病院

最初警察绑我出家门,上了警车以后,跟随警车,我去的根本就不是精神病院

是后来才送进精神病院的

2006年7,8月份,我一个人在北京,就有人想送我进精神病院

2006年8月底我从北京回上海,也被人送进精神病院

鉴于我已经去过精神病院了,所以第二次进医院住院,我也没有很大的反抗之情,基本上是很配合的,因为我自己心里也知道,我再怎么倔强也是抵抗不过医院的警察和医生的

那里有几个体力很好的人随时可以对我动手动脚

我就老老实实在医院住了2个多月

在医院里,因为无聊,我经常看报纸,医院订了很多份报纸其中一份是解放日报,事后我才知道解放日报是上海市委发行的报纸

在解放日报里,我看到一些文章,比如浦东开发开放连载纪实,里面提及很多人名和机构的名称,但印象中过去我压根不关注他们,比如江泽民,朱镕基,外经贸部

解放报有篇文章,讲到浦东陆家嘴最繁荣地区,过去都是一片农田,有关这点我自己在博客里也提及过,小时候88年我刚来上海,去的就是现在的陆家嘴最繁华的地区

浦东过去就是农田,只有傅雷他家附近看起来还像点样子,解放日报也刊登了修缮傅雷故居文章

在阅读解放日报的那两个多月里,我关注到一部跟环境保护有关的法律的出台,这部法律充分运用了经济学人斯科的定律

斯科的著作我没有读过,我也不是学经济的,但是略微知道斯科关于环保的观点是什么,比如其中就有,排放污染源的企业可以向排放地附近的居民购买排放权

大致就是这个意思吧

中国新近出台的环境保护法,基本上就是围绕出售/出卖排放污染权来制定的,也就是说,新环境保护法,有关污染环境的处罚,那些违反法律规定的条款,制定的标准都是很轻的

打个比方,钢铁企业是排放污染的大户,钢铁企业比如自从建立起就一直合并其他钢铁厂的宝钢集团,一年的利润是以千亿计算的,那么污染排放如果违反法律的话,只需交100万元的赔偿金就算完事了,这100万也就是比如说宝钢集团一家分公司几个员工和领导吃一顿年夜饭的标准

解放日报还刊登过中国大事记,其中有六四的描述,我从来没看过官方的报纸杂志,也从来不知道官方是如何形容/描述六四事件的

看了那张也描述了六四的报纸,还觉得很新奇,想要保存下来

实际上我根本就不知道官方的话语系统是怎样的,比如很多年后才反应过来,在中国很多事情,官方说了是什么就一定会是什么,比如关于这个结论,在官方提出要稳金融稳外资稳外贸稳就业稳。。。。以后,就反映出了一些现实

关于中国经济下行

我曾在博客中写过,我认为中国历年来的经济增长率不超过2%

如果每年增长7%,过了10年就可以翻一番

但是长久以来,我观察到许许多多的人,这也包括我自己,生活水准始终维持在80年代末的阶段,没有任何变化

上海也是如此

上海的核心区域,那些繁华的商区,只要转个身,就可以发现数10年,甚至一个世纪以来,都没有任何变化

但是另一方面,上海本地的农民,外地来沪的农民,外地来沪的非农民,他们在上海的地位一直处在上升阶段,生活水准不知道翻了几番,这根本就不是按照寡头统治铁律这本书中,说民主是按照自身能力来决定事情的发展,这个观点可以解释得通的

是后来才送进精神病院的

2006年7,8月份,我一个人在北京,就有人想送我进精神病院

2006年8月底我从北京回上海,也被人送进精神病院

鉴于我已经去过精神病院了,所以第二次进医院住院,我也没有很大的反抗之情,基本上是很配合的,因为我自己心里也知道,我再怎么倔强也是抵抗不过医院的警察和医生的

那里有几个体力很好的人随时可以对我动手动脚

我就老老实实在医院住了2个多月

在医院里,因为无聊,我经常看报纸,医院订了很多份报纸其中一份是解放日报,事后我才知道解放日报是上海市委发行的报纸

在解放日报里,我看到一些文章,比如浦东开发开放连载纪实,里面提及很多人名和机构的名称,但印象中过去我压根不关注他们,比如江泽民,朱镕基,外经贸部

解放报有篇文章,讲到浦东陆家嘴最繁荣地区,过去都是一片农田,有关这点我自己在博客里也提及过,小时候88年我刚来上海,去的就是现在的陆家嘴最繁华的地区

浦东过去就是农田,只有傅雷他家附近看起来还像点样子,解放日报也刊登了修缮傅雷故居文章

在阅读解放日报的那两个多月里,我关注到一部跟环境保护有关的法律的出台,这部法律充分运用了经济学人斯科的定律

斯科的著作我没有读过,我也不是学经济的,但是略微知道斯科关于环保的观点是什么,比如其中就有,排放污染源的企业可以向排放地附近的居民购买排放权

大致就是这个意思吧

中国新近出台的环境保护法,基本上就是围绕出售/出卖排放污染权来制定的,也就是说,新环境保护法,有关污染环境的处罚,那些违反法律规定的条款,制定的标准都是很轻的

打个比方,钢铁企业是排放污染的大户,钢铁企业比如自从建立起就一直合并其他钢铁厂的宝钢集团,一年的利润是以千亿计算的,那么污染排放如果违反法律的话,只需交100万元的赔偿金就算完事了,这100万也就是比如说宝钢集团一家分公司几个员工和领导吃一顿年夜饭的标准

解放日报还刊登过中国大事记,其中有六四的描述,我从来没看过官方的报纸杂志,也从来不知道官方是如何形容/描述六四事件的

看了那张也描述了六四的报纸,还觉得很新奇,想要保存下来

实际上我根本就不知道官方的话语系统是怎样的,比如很多年后才反应过来,在中国很多事情,官方说了是什么就一定会是什么,比如关于这个结论,在官方提出要稳金融稳外资稳外贸稳就业稳。。。。以后,就反映出了一些现实

关于中国经济下行

我曾在博客中写过,我认为中国历年来的经济增长率不超过2%

如果每年增长7%,过了10年就可以翻一番

但是长久以来,我观察到许许多多的人,这也包括我自己,生活水准始终维持在80年代末的阶段,没有任何变化

上海也是如此

上海的核心区域,那些繁华的商区,只要转个身,就可以发现数10年,甚至一个世纪以来,都没有任何变化

但是另一方面,上海本地的农民,外地来沪的农民,外地来沪的非农民,他们在上海的地位一直处在上升阶段,生活水准不知道翻了几番,这根本就不是按照寡头统治铁律这本书中,说民主是按照自身能力来决定事情的发展,这个观点可以解释得通的

2019年3月10日星期日

2019年3月10日,下午18点30。让文化见鬼去吧,书摘1

这本书网上有网络版,是在一个叫做马克思文库的网站贴出来的

我看了这本书,觉得写得还算不错,文笔很好

-----

文雅的希腊人似乎没有一个表示文化的词语。他们拥有优秀的建筑师,优秀的雕刻家,优秀的诗人,正像他们拥有优秀的手艺人和政治家一样。他们知道自己的生活方式是一种良好的生活方式,如果有必要的话,他们会心甘情愿地为保卫它而战斗。但是,他们从未有过一种单独的商品——文化,某种可以由上等人凭借充足的时间和金钱去获得的东西,某种可以随同无花果和橄榄一起输出到外国的东西。它甚至不是一种无形的输出:它是某种自然的东西(假如它真的存在)——某种他们未曾意识到的东西,某种像他们的语言和肤色一样出自天性的东西。它甚至不能被描述为他们生活方式的副产品:它就是那种生活方式本身。

是罗马人(在欧洲第一次大批出现的资本家)把文化变成了一种商品。他们首先输入文化——希腊文化,然后渐渐自给自足,并创造出了自己的品牌。就像扩大自己的帝国版图一样,他们把自己的文化倾销给了被征服的民族。罗马式建筑,罗马的文学,罗马的礼节——这些东西树立了一个所有刚刚走向文明的人们都渴望的标准。当某个像奥维德一样的罗马诗人谈论有教养的人的时候,就已经感受到了某种精致、优雅的东西,某种装饰在粗糙的人性表面的东西。这样一位优雅的罗马人不会想到他那个时代的手艺人为生活贡献了什么出色的价值。他们也不会想到,罗马诗人可能很有教养,但却感觉迟钝,已经退化。

这个词第一次在现代意义上使用,有据可查的时间是1510年,正是资本主义开始发展的时候。那是知识复兴(the Revival of Learning)和文艺复兴(the Renaissance)的时代,直到今天,这两场运动对于所有受过教育的人来说都意味着文化的精髓。但是,直到19世纪初的工业革命时期,文化才最终与劳动分离。只要人们依靠手工来制造东西,某些传统的制作方式就会延续下来,并且臻于完善。只有当它们开始由机器来制作的时候,那些宛如镶嵌在手艺人头脑和肌肉中的传统才会最终消失。

工厂主们引入了某些新标准,以取代这种与生俱来的传统。这些标准所追求的可能只是实用和价格低廉——也就是说,是唯利是图的标准;但由于敏感的人们对此并不满意,厂主们开始追忆过去,搜集并模仿他们祖先所制造的那些奢侈品(the good things)。假如你对往日的那些物件了如指掌,那么你就是公认的有品味的人,而一个民族的“品味”的总和就是它的“文化”。

一种民主的文化——并不等于民主加上文化。我必须指出并继续强调的最重要的一点是:在一个自然的社会当中,文化并不是一种单独的、显眼的东西——大量可以塞进书本和博物馆,并可以打发你的闲暇时光的知识。正因为它不是一个独立的统一体,所以,最好别再用“文化”这个词。往后我们就不需要它了,它只会混淆当前的议题。文化属于过去:未来是不会意识到它的文化的。

民主依然是一个伟大的词语(great word),而且,尽管自惠特曼时代以来,有许多饶舌的先知曾经使用过它,它的真意依然在沉睡,它的历史依然没有上演。在法西斯主义者和纳粹党人散布的所有谬论当中,再没有比这更荒唐的了:他们假定民主是一种曾经尝试过并且已经失败了的制度。民主已经传播开来,它的原则不断地受到称颂,但是,世上还没有哪个国家将其付诸实践,哪怕是短短的几个月。因为实行民主需要有三个条件,当三个条件全都得到满足的时候,才能说存在着民主。为了说明在现代从来就没有存在过民主,只要说出这些条件就够了:

第一个条件:一切生产都应追求效用,而非追求利润。

第二个条件:每个人都应尽其所能去付出,每个人都应得到生活必需品。

第三个条件:每个企业的工人都应该共同拥有并管理该企业。

生产应该追求效用而非利润,属于社会主义的基本经济学说,我认为这一点是应当得到大家承认的。那些反对社会主义的人可能会争辩说,只有疯子才会忽视公众的需要呢!但这样一来,就无法完整地把握住该论断的含义了。资本主义当然也会为了效用而生产,甚至会为了生产而虚构(invent)效用——用他们自己的话来说,他们创造了一种需求。凭借集约化的生产方式和推销手段,他们把生产体系提高到了难以想象的水平,并让人类享受到了由此而来的产品过剩的好处。但不幸的是,资本主义还无法解决这一问题:让消费者有足够的购买力来消化这种过剩。它只能想方设法限制生产,以防止过剩。

即使卖不掉,资本主义也能够生产商品。然而,是哪种商品呢?在这里,我们不得不引入我们的审美标准(aesthetic criterion)。让我们首先注意,在资本主义制度下如此过度地生产出来的商品,其特性已经发生了翻天覆地的变化。无论你要什么东西——不管是地毯还是椅子,是房子还是衣服,是香烟还是香肠,你都会发现它不只有一个等级,而有二十或三十个等级——位于等级顶端的是优质高效的商品,位于底部的是非常廉价的劣质商品。而且,像金字塔一样,这一等级的底部远远大于顶端。

为了利润而生产(production for profit),这意味着,无论耗费在椅子的舒适度、美观性和耐久性上的成本如何,资本家都必须将椅子投放市场,以适应每一种腰包。而且,由于椅子要与其他的必需品——地毯、时钟和缝纫机——竞争,它的成本应当尽可能小一些,直至低于目标客户的购买力。因此,资本家必须逐步降低原材料的质量:他必须使用廉价的木料,而且只用少许,必须使用廉价的弹簧和廉价的装饰。他必须改进设计,使产品便宜、畅销,这意味着他必须用胶合板、清漆和其他伪装来掩盖那些廉价的原材料。即使他瞄准的是高端市场,他仍然要记得利润的幅度;当市场收缩的时候,大规模生产的可能性减少,利润的幅度就得增加。换句话说,原材料的固有价值与消费者所承受的价格之间的差额不得不加大;必须找到掩盖这种差额的托辞,而且要巧妙。

于是,资本家就不得不在其他物件当中添上一点儿文化——一只齐本德尔式家具(Chippendale)的抓球式脚,一点用制型纸做的蜿蜒的蔓叶花样,一点珍珠母的镶嵌。在极端的情况下,他还必须加以“蹂制”(distress)——就是说,雇一个人往椅子上扔螺栓和钉子,把它敲打成“古董”模样。

这就是为利润的生产。而我们所说的为效用的生产,指的是这样一种制度:它只用心考虑两点——功能和实现(fulfillment)。你想要一把休闲椅,那好,我们将找到最佳的角度,以便让人的肢体自然地放松,毫不费力。其次,我们将考虑哪一种原料最适合制作这样一把椅子,不仅要记住这把椅子的用途,还要考虑到与这把椅子配套的其他家具。此后,也只有在此之后,我们才会设计一把适合这一切要求的椅子。最后我们将着手制作椅子,而当椅子做好,能够让我们满意的时候,我们就会提供给你以交换代币(tokens),它代表了优良的工作——我们始终都在制作椅子,而你也在特殊的岗位上为社群做工。

那就是社会主义的经济程序。不过,我本该谈谈精神价值的——关于美和诸如此类的事情,还有,它们来自何处?我们生产出了坚固、舒适的椅子,但它是一件艺术作品吗?

按照我的艺术哲学,答案是“是”。如果一个物体是根据恰当的设计、由恰当的材料制成的,并且完美地实现了它的功能,我们就无需再担心它的审美价值:它自动地成了一件艺术作品。功能上的合适,是我们称之为美的那种永恒属性的现代定义,而且,这种功能上的合适,是一种注重效用而非利润的经济的必然结果。

顺便说一句,我们要注意,当利润体系不得不将功能置于利润之先的时候(比如飞机或赛车的生产),它也必然会生产出艺术作品。但问题是,为什么在资本主义制度下生产出来的东西,不能都像飞机和赛车那样美呢?

民主的第二个条件,用马克思主义的口号来说就是:“各尽所能,按需分配。”

这个条件与我们前面讨论过的第一个条件是紧密相连的。首先来看一看能力问题。一种追求利润的生产体系使人成为工作的附属品。它以一种潦草的方式,按能力对人进行分类:换句话说,它继续雇佣一个人,仅仅是因为他能够胜任那项工作,也仅仅因为有一项工作需要人来做。它很少去问某个特定的人是否更适合另一项工作,也很少给或不给那人以机会去看看自己是否更适合另一项工作。资本家关注劳工,仅仅是把它当作一种动力因素(power element),当作蒸汽与电能的配件。而且,由于这种动力要计算成潜在利润的损失,资本家会竭尽全力缩减这项成本。

缩减成本的一种方式,就是增加每个人力单位的工作量。资本主义(以及在俄国建立的国家社会主义)将时间因素引入了绩效考核。最好的铆工是能够在特定时间内装配最多铆钉的人,最好的矿工是能够在特定时间内挖掘出最多煤炭的人。这种时间标准延伸到了所有形式的生产当中,而且总是在与质量标准作战。当工作纯粹由机器来完成的时候,质量因素是不会打折扣的。一台快速的打铆机可能也是一台优良的打铆机。但是,如果工作要求某种程度的技巧、细心或谨慎,质量就会与生产速度成反比。这不仅适用于绘画和雕塑之类的“艺术性的”工作,而且适用于磨制飞机引擎的气缸或农田耕作之类的“实用性的”工作。

“各尽所能”可以替换成另外一种熟悉的说法——机会均等。在一个自然的社会中,人们应该可以为自己分类,让每一个男人和女人都有可能从事他或她觉得天生就有资格去做的工作。在这个方面,如果天性需要一点援助,可以由学校和技术学院来帮助年轻人认识自己,发掘自己的能力。

这个口号中的前半句是不难提出的:合适的人应该有合适的工作,同时他应当尽力完成那项工作,这显然合情合理。但我们还要说:“按需分配”,这是社会主义学说中更为重要的一半,真正民主性的一半。

让我们追问:我们每个人的需要是什么?是充足的食物、衣服和足够的住房供给——社群中每个成员都应当拥有最低限度的生活必需品,这是不可剥夺的权利。如果一个社会不能提供这些最低限度的必需品,它就必须打上野蛮、无能的烙印。

马克思、恩格斯等早期社会主义者所说的“按需分配”,也许就是这个意思。但本文的潜在预设是,在任何值得栖居的文明当中,人的需要都不仅仅是物质上的。他渴望其他东西——渴望美,渴望友谊,渴望快乐。这些,也是一个自然的社会所必须提供的。

我们已经明白了,通过建立追求效用的生产体系,我们必然会保护第一种精神需要——美。要想知道该如何保护其他的精神价值,我们就必须转向民主的第三个条件——工人对于企业的所有权。

即使是在民主的行列之中,这也是一个有争议的话题。自从1872年那个致命的日子,马克思毁坏“第一国际”之后,社会主义运动就分裂成了两大不可调和的阵营。这一分裂的基本性质被名称上的混淆,以及同盟、联盟、联合会和协会(leagues, alliances, federations and societies)的多样性遮蔽起来了。其实,这一议题不过是:企业是否应该由工人及其推选的代表自下而上地控制?或者一言以蔽之,企业是否应该实行统一管理,并由高层——那实质上意味着一个规模较小的、唯我独尊的官僚阶级——加以控制?

在欧洲北部的每一个地方——德国、斯堪的纳维亚、法国和大不列颠——独裁式的或官僚主义式的社会主义概念获得了胜利,这一历史事实让我们无法对这个尚有争议的问题熟视无睹。因为这种“概念上的”莫名其妙的胜利尚未带来我们所说的民主。甚而至于,在大多数知名的国家,它带来的是恰恰相反的现象——希特勒、墨索里尼、斯大林和佛朗哥的反民主的国家。

我们不要再骗自己了,别以为世界上任何地方的法西斯主义都只是一股转瞬即逝的反动潮流(reactionaryism)。法西斯主义就是反动的(在这个词最深层的意义上),因为它拒斥人类精神的进步;而且,它为工业资本家——他们曾经是最敌视民主的人——提供了邪恶的温床。但在外表上,它只不过发展或修正了那种独裁式的社会主义,属于马克思所构建的那种卓越的社会主义形态。在德国,它甚至打着社会主义的旗号,而不幸的是,这一事实被那个流行的缩写“纳粹”( Nazi)掩盖起来了。希特勒的“新秩序”属于社会主义,因为它建立了一个中央集权的国家,对于一切生产过程进行控制;它属于社会主义,因为它建立了一个社会保障体系——保证就业,保证公平的工资等级,保证各种有组织的赏心乐事;它属于社会主义,因为它使财政体系从属于工业体系。在许多方面,它表面上都属于社会主义,然而,它在骨子里依然是不民主的。因为不管提供什么样的社会保障,它都会剥夺精神上的自由。

纳粹有强烈的文化自觉(culture-conscious)——像马修?阿诺德和我们所有维多利亚时代的先辈一样。但他们在文化上越自觉,他们就越没有能力创造文化。在十年的霸权统治及艺术的精耕细作当中,纳粹德国未能产生哪怕一个令世界赞赏的、任何类型的艺术家。大多数的大作家和大画家——托马斯?曼、弗朗茨?韦费尔、奥斯卡?柯克施卡和其他许多人都流亡了。少数留在德国的的大艺术家(比如作曲家斯特劳斯)太老了,无法创作出有意义的新作品,而且对政治秩序漠不关心,根本就不想创作任何东西。少数正直而又有天赋的作家留在了德国——我首先想到汉斯?卡洛沙和库尔提乌斯——但他们都陷入了精神上的苦闷。对于这种普遍的虚弱无能,纳粹领导人也许会拿战争和革命来开脱,但是,其他的战争和革命却曾经直接给诗人和画家带来灵感。例如,伟大的浪漫主义运动就直接从法国大革命那里得到了灵感,而且,随之而来的战争的所有暴风骤雨都无法减弱它的力量。

我看了这本书,觉得写得还算不错,文笔很好

-----

文雅的希腊人似乎没有一个表示文化的词语。他们拥有优秀的建筑师,优秀的雕刻家,优秀的诗人,正像他们拥有优秀的手艺人和政治家一样。他们知道自己的生活方式是一种良好的生活方式,如果有必要的话,他们会心甘情愿地为保卫它而战斗。但是,他们从未有过一种单独的商品——文化,某种可以由上等人凭借充足的时间和金钱去获得的东西,某种可以随同无花果和橄榄一起输出到外国的东西。它甚至不是一种无形的输出:它是某种自然的东西(假如它真的存在)——某种他们未曾意识到的东西,某种像他们的语言和肤色一样出自天性的东西。它甚至不能被描述为他们生活方式的副产品:它就是那种生活方式本身。

是罗马人(在欧洲第一次大批出现的资本家)把文化变成了一种商品。他们首先输入文化——希腊文化,然后渐渐自给自足,并创造出了自己的品牌。就像扩大自己的帝国版图一样,他们把自己的文化倾销给了被征服的民族。罗马式建筑,罗马的文学,罗马的礼节——这些东西树立了一个所有刚刚走向文明的人们都渴望的标准。当某个像奥维德一样的罗马诗人谈论有教养的人的时候,就已经感受到了某种精致、优雅的东西,某种装饰在粗糙的人性表面的东西。这样一位优雅的罗马人不会想到他那个时代的手艺人为生活贡献了什么出色的价值。他们也不会想到,罗马诗人可能很有教养,但却感觉迟钝,已经退化。

这个词第一次在现代意义上使用,有据可查的时间是1510年,正是资本主义开始发展的时候。那是知识复兴(the Revival of Learning)和文艺复兴(the Renaissance)的时代,直到今天,这两场运动对于所有受过教育的人来说都意味着文化的精髓。但是,直到19世纪初的工业革命时期,文化才最终与劳动分离。只要人们依靠手工来制造东西,某些传统的制作方式就会延续下来,并且臻于完善。只有当它们开始由机器来制作的时候,那些宛如镶嵌在手艺人头脑和肌肉中的传统才会最终消失。

工厂主们引入了某些新标准,以取代这种与生俱来的传统。这些标准所追求的可能只是实用和价格低廉——也就是说,是唯利是图的标准;但由于敏感的人们对此并不满意,厂主们开始追忆过去,搜集并模仿他们祖先所制造的那些奢侈品(the good things)。假如你对往日的那些物件了如指掌,那么你就是公认的有品味的人,而一个民族的“品味”的总和就是它的“文化”。

一种民主的文化——并不等于民主加上文化。我必须指出并继续强调的最重要的一点是:在一个自然的社会当中,文化并不是一种单独的、显眼的东西——大量可以塞进书本和博物馆,并可以打发你的闲暇时光的知识。正因为它不是一个独立的统一体,所以,最好别再用“文化”这个词。往后我们就不需要它了,它只会混淆当前的议题。文化属于过去:未来是不会意识到它的文化的。

民主依然是一个伟大的词语(great word),而且,尽管自惠特曼时代以来,有许多饶舌的先知曾经使用过它,它的真意依然在沉睡,它的历史依然没有上演。在法西斯主义者和纳粹党人散布的所有谬论当中,再没有比这更荒唐的了:他们假定民主是一种曾经尝试过并且已经失败了的制度。民主已经传播开来,它的原则不断地受到称颂,但是,世上还没有哪个国家将其付诸实践,哪怕是短短的几个月。因为实行民主需要有三个条件,当三个条件全都得到满足的时候,才能说存在着民主。为了说明在现代从来就没有存在过民主,只要说出这些条件就够了:

第一个条件:一切生产都应追求效用,而非追求利润。

第二个条件:每个人都应尽其所能去付出,每个人都应得到生活必需品。

第三个条件:每个企业的工人都应该共同拥有并管理该企业。

生产应该追求效用而非利润,属于社会主义的基本经济学说,我认为这一点是应当得到大家承认的。那些反对社会主义的人可能会争辩说,只有疯子才会忽视公众的需要呢!但这样一来,就无法完整地把握住该论断的含义了。资本主义当然也会为了效用而生产,甚至会为了生产而虚构(invent)效用——用他们自己的话来说,他们创造了一种需求。凭借集约化的生产方式和推销手段,他们把生产体系提高到了难以想象的水平,并让人类享受到了由此而来的产品过剩的好处。但不幸的是,资本主义还无法解决这一问题:让消费者有足够的购买力来消化这种过剩。它只能想方设法限制生产,以防止过剩。

即使卖不掉,资本主义也能够生产商品。然而,是哪种商品呢?在这里,我们不得不引入我们的审美标准(aesthetic criterion)。让我们首先注意,在资本主义制度下如此过度地生产出来的商品,其特性已经发生了翻天覆地的变化。无论你要什么东西——不管是地毯还是椅子,是房子还是衣服,是香烟还是香肠,你都会发现它不只有一个等级,而有二十或三十个等级——位于等级顶端的是优质高效的商品,位于底部的是非常廉价的劣质商品。而且,像金字塔一样,这一等级的底部远远大于顶端。

为了利润而生产(production for profit),这意味着,无论耗费在椅子的舒适度、美观性和耐久性上的成本如何,资本家都必须将椅子投放市场,以适应每一种腰包。而且,由于椅子要与其他的必需品——地毯、时钟和缝纫机——竞争,它的成本应当尽可能小一些,直至低于目标客户的购买力。因此,资本家必须逐步降低原材料的质量:他必须使用廉价的木料,而且只用少许,必须使用廉价的弹簧和廉价的装饰。他必须改进设计,使产品便宜、畅销,这意味着他必须用胶合板、清漆和其他伪装来掩盖那些廉价的原材料。即使他瞄准的是高端市场,他仍然要记得利润的幅度;当市场收缩的时候,大规模生产的可能性减少,利润的幅度就得增加。换句话说,原材料的固有价值与消费者所承受的价格之间的差额不得不加大;必须找到掩盖这种差额的托辞,而且要巧妙。

于是,资本家就不得不在其他物件当中添上一点儿文化——一只齐本德尔式家具(Chippendale)的抓球式脚,一点用制型纸做的蜿蜒的蔓叶花样,一点珍珠母的镶嵌。在极端的情况下,他还必须加以“蹂制”(distress)——就是说,雇一个人往椅子上扔螺栓和钉子,把它敲打成“古董”模样。

这就是为利润的生产。而我们所说的为效用的生产,指的是这样一种制度:它只用心考虑两点——功能和实现(fulfillment)。你想要一把休闲椅,那好,我们将找到最佳的角度,以便让人的肢体自然地放松,毫不费力。其次,我们将考虑哪一种原料最适合制作这样一把椅子,不仅要记住这把椅子的用途,还要考虑到与这把椅子配套的其他家具。此后,也只有在此之后,我们才会设计一把适合这一切要求的椅子。最后我们将着手制作椅子,而当椅子做好,能够让我们满意的时候,我们就会提供给你以交换代币(tokens),它代表了优良的工作——我们始终都在制作椅子,而你也在特殊的岗位上为社群做工。

那就是社会主义的经济程序。不过,我本该谈谈精神价值的——关于美和诸如此类的事情,还有,它们来自何处?我们生产出了坚固、舒适的椅子,但它是一件艺术作品吗?

按照我的艺术哲学,答案是“是”。如果一个物体是根据恰当的设计、由恰当的材料制成的,并且完美地实现了它的功能,我们就无需再担心它的审美价值:它自动地成了一件艺术作品。功能上的合适,是我们称之为美的那种永恒属性的现代定义,而且,这种功能上的合适,是一种注重效用而非利润的经济的必然结果。

顺便说一句,我们要注意,当利润体系不得不将功能置于利润之先的时候(比如飞机或赛车的生产),它也必然会生产出艺术作品。但问题是,为什么在资本主义制度下生产出来的东西,不能都像飞机和赛车那样美呢?

民主的第二个条件,用马克思主义的口号来说就是:“各尽所能,按需分配。”

这个条件与我们前面讨论过的第一个条件是紧密相连的。首先来看一看能力问题。一种追求利润的生产体系使人成为工作的附属品。它以一种潦草的方式,按能力对人进行分类:换句话说,它继续雇佣一个人,仅仅是因为他能够胜任那项工作,也仅仅因为有一项工作需要人来做。它很少去问某个特定的人是否更适合另一项工作,也很少给或不给那人以机会去看看自己是否更适合另一项工作。资本家关注劳工,仅仅是把它当作一种动力因素(power element),当作蒸汽与电能的配件。而且,由于这种动力要计算成潜在利润的损失,资本家会竭尽全力缩减这项成本。

缩减成本的一种方式,就是增加每个人力单位的工作量。资本主义(以及在俄国建立的国家社会主义)将时间因素引入了绩效考核。最好的铆工是能够在特定时间内装配最多铆钉的人,最好的矿工是能够在特定时间内挖掘出最多煤炭的人。这种时间标准延伸到了所有形式的生产当中,而且总是在与质量标准作战。当工作纯粹由机器来完成的时候,质量因素是不会打折扣的。一台快速的打铆机可能也是一台优良的打铆机。但是,如果工作要求某种程度的技巧、细心或谨慎,质量就会与生产速度成反比。这不仅适用于绘画和雕塑之类的“艺术性的”工作,而且适用于磨制飞机引擎的气缸或农田耕作之类的“实用性的”工作。

“各尽所能”可以替换成另外一种熟悉的说法——机会均等。在一个自然的社会中,人们应该可以为自己分类,让每一个男人和女人都有可能从事他或她觉得天生就有资格去做的工作。在这个方面,如果天性需要一点援助,可以由学校和技术学院来帮助年轻人认识自己,发掘自己的能力。

这个口号中的前半句是不难提出的:合适的人应该有合适的工作,同时他应当尽力完成那项工作,这显然合情合理。但我们还要说:“按需分配”,这是社会主义学说中更为重要的一半,真正民主性的一半。

让我们追问:我们每个人的需要是什么?是充足的食物、衣服和足够的住房供给——社群中每个成员都应当拥有最低限度的生活必需品,这是不可剥夺的权利。如果一个社会不能提供这些最低限度的必需品,它就必须打上野蛮、无能的烙印。

马克思、恩格斯等早期社会主义者所说的“按需分配”,也许就是这个意思。但本文的潜在预设是,在任何值得栖居的文明当中,人的需要都不仅仅是物质上的。他渴望其他东西——渴望美,渴望友谊,渴望快乐。这些,也是一个自然的社会所必须提供的。